| ・(1月08日)東条英機陸相「戦陣訓」を全軍に「生きて虜囚の辱めを受けず」と |

| ・(1月13日)アイルランド出身の作家、「ユリシーズ」で知られるジェイムズ・ジョイス(58)、死す |

| *原作映画「ユリシーズ」(ジョセフ・ストリック1967)、「ユリシーズ」(ベルナー・ネケス1982)、「ザ・デッド/「ダブリン市民」より」(ジョン・ヒューストン1987) |

| ・(2月00日)「リリー・マルレーン」ドイツ軍の前線慰問用に流される 作詞(1915):ドイツの詩人ハンス・ライブ 作曲(1938):ノルベルト・シュルツェ 録音(1939年2月):ララ・アンデルセン |

| *題材映画「リリー・マルレーン」(ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー1981) |

| ・(3月28日)英の作家 ヴァージニア・ウルフ(59)、自殺 |

*原作映画「オルランド」(サリー・ポッター1992)、「ダロウェイ夫人」(マルレーン・ゴリス1997)

*題材映画「めぐりあう時間たち」(スティーブン・ダルドリー2002) |

・(4月06日)ナチスドイツ等の枢軸国がユーゴスラビア王国侵攻 10日間で壊滅 民衆による2つの抵抗組織、ユーゴスラビア共産党を中心とする「人民解放パルチザン部隊総司令部(通称パルチザン部隊・指導者チトー)とユーゴスラビア王国軍で降服を拒否したセルビアの将校達が作った「チェトニック」(クロアチア人を虐殺した民族主義組織)が抵抗運動へ

|

| ・(1942年5月22日)「スムルト・ファシズム、スロボダ・ナロドゥ! Smrt fašizmu, sloboda narodu!(セルビア・クロアチア語)「ファシズムに死を、人民に自由を!」の意)」と叫びクロアチア人のパルチザン、スティエパン・フィリポヴィッチ

処刑される(ユーゴスラビア人民解放戦争のスローガンに) |

*題材映画「抵抗の詩」(トーリ・ヤンコヴィッチ1970)、「風雪の太陽」(スティペ・デリッチ 1973)、「アンダーグラウンド」(エミール・クストリッツァ1995)

|

| ・ナチスドイツを模倣した「クロアチア独立国(NDH 1941~1945)のファシズム政党「ウスタシャ」は、ヤセノヴァツおよびスタラ・グラディシュカ

(女性と子供を収容した)強制・絶滅収容所にて60~70万人と言われるセルビア人を虐殺する(1991年にユーゴから独立したクロアチア共和国はこの虐殺行為を否認) |

| ・(4月00日)ポーランド陸軍中尉スラヴォミール・ラウイッツら7人、シベリアの強制収容所から脱走 翌年4月、4人がインドに到達 原作「脱出記」 |

| *原作映画「ウェイバック 脱出6500km」(ピーター・ウィアー2011) |

| ・(5月19日)ベトナム独立同盟会(ベトミン)結成 ホー・チ・ミン主席 |

| ・(6月14日)独ソ不可侵条約によりソ連に併合されたバルト3国では、傀儡政権が誕生 大規模な恐怖政治の下 200万人がシベリアに送られ、あるいは国外に追放された |

・(6月22日)独ソ不可侵条約及びポーランド分割の秘密議定書が結ばれていたが、ルーマニアの支援を受けたドイツ軍がソ連に奇襲攻撃「バルバロッサ(異教徒に対し第3回十字軍を率いた神聖ローマ皇帝フリードリッヒ1世)作戦」(これに対し、ローマ教皇ピウス12世「キリスト教文化の基盤を守る高潔で勇気ある行為」とし、ソ連の「無神論共産主義」を「ナチズム」より危険視する)

緒戦においてソ連赤軍は大打撃を被り、孤立した将兵は百万人単位で捕虜となり、ロシア人用収容所(平原を有刺鉄線と監視塔で仕切っただけのもの)での、食料も与えられずの虐待、防寒着の略奪、即時処刑等で500万人が虐殺される 8月末にはレニングラード(現サンクトペテルブルグ)を包囲 市民はドイツ軍の砲爆撃と兵糧攻めを3度の冬を挟む900日間、暖房もないまま耐えに耐える

独ソ戦の犠牲者は、ソ連兵1128万人、ドイツ兵500万人、民間人の犠牲者を入れると、ソ連2000~3000万人、ドイツ600~1000万人に及ぶ(戦後ドイツ軍の収容所から解放された元捕虜は、ソ連当局により強制労働収容所へ送られた者も多い) |

| ・(6月24日)ヒトラー ベルリンよりヴォルフスシャンツェ (Wolfsschanze「狼の砦」) に移る(総統大本営)(現:ポーランド領ケントシンの東約8kmの森林の中)大戦中、ヴォルフスシャンツェ以外にもヨーロッパ各地に総統大本営を建設 |

| *題材映画「ノヴゴロドの人びと」(ポリス・バルネット1942)、「誓いの休暇」(グリゴーリ・チュフライ1959)、「僕の村は戦場だった」(アンドレイ・タルコフスキー1962)、「25時」(

アンリ・ヴェルヌイユ1967)、「ヨーロッパの解放」(ユーリー・オーゼロフ1972)、「祖国のために」(セルゲイ・ボンダルチュク1972)、「炎628」(エレム・クリモフ1985)、「僕を愛したふたつの国 ヨーロッパヨーロッパ」(アニエスカ・ホランド1990)、「レッドチェリー」(イエ・イン1995)、「レニングラード900日の大包囲戦」(アレクサンドル・ブラフスキー2009)、「戦火のナージャ」(ニキータ・ミハルコフ2010)、「アンノウン・バトル 独ソ・ルジェフ東部戦線」(イーゴリ・コプイロフ2019)、「1941

モスクワ攻防戦80年目の真実」(バディム・シメリェフ2020)、「フィリップ」(ミハウ・クフィェチンスキ2022) |

| ・(6月25日)フィンランドとソ連の間に戦争が再開(継続戦争)フィンランドはスウェーデンに助力を求めたが、中立主義をとられ、やむなくナチスドイツに接近 枢軸国側として見られること |

| *題材映画「ククーシュカ ラップランドの妖精」(アレクサンドル・ロゴシュキン2002) |

| ・(7月10日)ポーランドの町イェドヴァブネの非ユダヤ系住民が、ナチスドイツの関与なしにユダヤ人を虐殺(ポグロム)(イェドヴァブネ事件 ポーランドでの同様の事件は少なくとも30件確認されている)また、同じ時期にポーランド(現ウクライナ)のリヴィウで、ウクライナ民族主義者たちがユダヤ人を虐殺する(リヴィウポグロム) |

・(9月29日)「キエフの戦い」(ソビエト赤軍将校600.000人がナチスの捕虜となる)によりナチスドイツに占領されたウクライナ「我々にユダヤ人始末の権限を与えよ」とナチスに協力 キエフ近郊のバビ・ヤール渓谷にて、ナチスおよびウクライナ警察らにより、33771人のユダヤ人が虐殺される(バビ・ヤール大虐殺)第二次大戦中、10万を超えるユダヤ市民がこの地で虐殺される

|

| *関連映画「屋根の上のバイオリン弾き」(ノーマン・ジュイソン1971)、「命をつなぐバイオリン」(マルクス・O・ローゼンミュラー2011)、「バビ・ヤール」(セルゲイ・ロズニツァ2021) |

| ・(8月07日)インドの詩人・思想家 ラビンドラナート・タゴール(80)、死す 死後もその文学への評価は高く、タゴールがベンガル語で作詞作曲した「ジャナ・ガナ・マナ」がインド国歌(1950年1月24日)に また、「我が黄金のベンガルよ」がバングラデシュ国歌(1970年)に |

| ・(8月14日)ルーズベルト・チャーチル共同宣言「大西洋憲章」発表 |

| ・(8月25日)英とソ連、油田と補給ルート(ペルシャ回廊)の確保を目的に、枢軸国寄りのパフラヴィー朝(パーレビ朝)イランに進駐 レザー・シャーは、息子のモハンマド・レザー・シャー(パーレビ国王)に帝位を譲り渡し亡命 |

| ・(10月18日)在日ドイツ大使館顧問のリヒヤルト・ゾルゲらをソ連スパイとして検挙 モスクワは、日本の対ソ攻撃はないとの情報で、全力を対ドイツ戦に向けた |

| *題材映画「わが青春に悔なし」(黒澤明1946)、「愛は降る星のかなたに」(斎藤武市1956)、「スパイ・ゾルゲ 真珠湾前夜」(イブ・シャンピ1961)、「スパイ・ゾルゲ」(篠田正浩2003) |

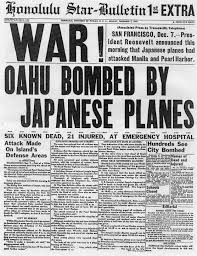

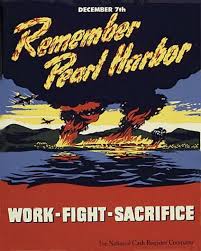

・(11月26日)開戦前に重ねられた日米交渉で、米側がハル・ノートを提示 日本側はこれを最後通牒として受け取り、12月1日御前会議にて対英米開戦が決議され、すでに択捉島を出港していた機動部隊に向けて真珠湾の攻撃命令「ニイタカヤマノボレ」が発せられた

・(12月08日)日本軍のマレー半島上陸および真珠湾奇襲攻撃で太平洋戦争開戦 |

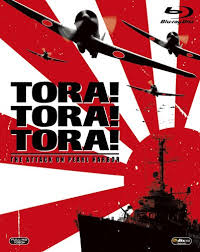

| *関連映画「トリポリ魂 海兵隊よ永遠なれ」(H・ブルース・ハンバーストン1942)、「ハワイ・マレー沖海戦」(山本嘉次郎1942)、「真珠湾攻撃」(ジョン・フォード、グレッグ・トーランド1943)、「空軍/エア・フォース」(ハワード・ホークス1943)、「地上より永遠に」(フレッド・ジンネマン1953)、「太平洋の鷲」(本多猪四郎1953)、「ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐」(松林宗恵1960)、「トラ・トラ・トラ!」(リチャード・フライシャー、舛田利雄、深作欣二1970)、「パール・ハーバー」(マイケル・ベイ2001) |

| ・(12月12日)映画「狼男」(ジョージ・ワグナー)公開(ユニバーサル映画) |

| *関連映画「倫敦の人狼」(スチュアート・ウォーカー1935)、「狼男アメリカン」(ジョン・ランディス1981)、「ハウリング」(ジョー・ダンテ1981)、「ウルフ」(マイク・ニコルズ1994)、「ウルフマン」(ジョー・ジョンストン2010) |

| ・(12月16日)広島県の呉海軍工場(呉ドッグ)で世界最大の軍艦大和 竣工 |

| *題材映画「戦艦大和」(阿部豊1953)、「男たちの大和」(佐藤純也2005) |

| ・(12月29日)生涯を在野で過ごした博物学者・生物学者・民俗学者 南方熊楠(74)、死す 著書に「南方熊楠随筆集」「十二支考」等 |

| *題材映画「熊楠・KUMAGUSU」(山本政志1991・未完成) |

|

・第18回キネマ旬報ベストワン「戸田家の兄妹」(小津安二郎)

・第14回アカデミー作品賞「わが谷は緑なりき」(ジョン・フォード) |

|

|