| ・(1月08日)ソ連の映画監督・脚本家・俳優 ボリス・バルネット(62)、自殺 |

| *監督作品「帽子箱を持った少女」(1927)、「雪どけ」(1931)、「国境の町」(1933)、「青い青い海」(1935)、「騎手物語」(1940)、「賞金首」「ノブゴロドの人々」(1942)、「諜報員」(1947)、「リャナ」(1955)、「レスラーと道化師」(1957)、「ちいさな駅」(1963)他 |

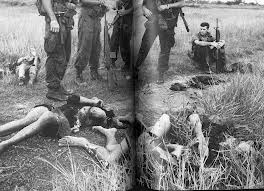

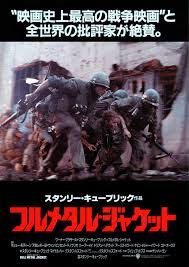

| ・(2月07日)アメリカ軍 北ベトナム空爆開始 海兵隊がダナン上陸(3月08日) |

| *題材映画「ベトナムから遠く離れて」(ジャン・リュック・ゴダール他1967)、「テル・ミー・ライズ」(ピーター・ブルック1968)、「グリーン・ベレー」(ジョン・ウェイン、レイ・ケロッグ、マーヴィン・ルロイ1968)、「愛は17度線を越えて」(ホアン・ニン1972)、「ハーツ・アンド・マインド」(ピーター・ディヴィス1974)、「ディア・ハンター」(マイケル・チミノ1978)、「地獄の黙示録」(フランシス・コッポラ1979)、「無人の野」(グェン・ホン・セン1980)、「プラトーン」「天と地」(オリバー・ストーン1986.1993)、「フルメタル・ジャケット」(スタンリー・キューブリック1987)、「ハンバーガー・ヒル」(ジョン・アービン1987)、「グッドモーニング・ベトナム」(バリー・レビンソン1987)、「84・チャーリー・モビック

ベトナムの標準」(パトリック・ダンカン1990)、「コウノトリの歌」(ジョナサン・フー、グエン・ファン・クアン・ビン2001)、「ワンス・アンド・フォーエバー」(ランダル・ウォレス2002) |

| ・(2月19日)100年前(1865年)のこの日(元治2年1月24日)、大浦天主堂(二十六聖殉教者堂) 完成 浦上の潜伏キリシタンが大浦天主堂を訪ねる(「信徒発見」3月17日) |

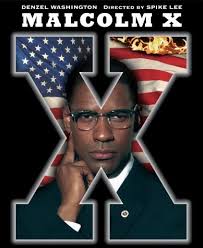

・(2月21日)米、黒人公民権活動家マルコムX(39)、暗殺される 死後、ブラックパンサー党が活動を開始し、1968年、マーティン・ルーサー・キングが暗殺されてから活動は盛り上がりを見せる

|

| *題材映画「マルコムX」(スパイク・リー1992)、「パンサー」(マリオ・ヴァン・ピーブルズ1995) |

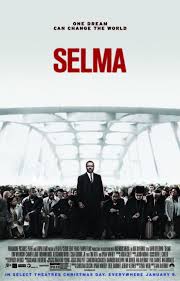

・(3月07日)アラバマ州セルマ 公民権運動中の黒人 ジミー・リー・ジャクソン(26)を警察官が銃撃、その後死亡 キング牧師が組織したモンゴメリーまでの抗議デモを州兵やダラス郡保安官たちが待ち構え、報道機関の前で無抵抗のデモ隊に対し、棍棒、催涙ガス、鞭などを使い 追い返す 血だらけの残酷なシーンはテレビ放映された(血の日曜日事件)

|

| *題材映画「グローリー/明日への行進(Selma)」(エイヴァ・デュヴァーネイ2014) |

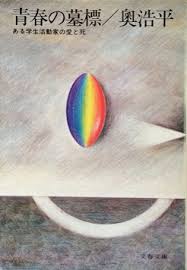

| ・(3月06日)学生運動家・奥浩平(21)自殺 遺稿集「青春の墓標」 ○女子学生・廣津里香(29)死す(1967年12月12日)遺稿集「死が美しいなんてだれが言った」 ○活動家・所美都子(29)死す(1968年1月27日)

遺稿集「わが愛と叛逆」 ○大学生・堀勝治(21)自殺(1969年5月26日)遺稿集「青春の彷徨」 ○女子学生・高野悦子(20)自殺(1969年6月24日)遺稿集「二十歳の原点」 |

| *題材映画「二十歳の原点」(大森健次郎1973) |

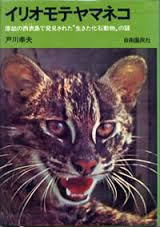

| ・(3月14日)作家 戸川幸夫が西表島で新種、イリオモテヤマネコを発見 |

| ・(3月26日)米の平和運動家、アリス・ハーズ(82)、ベトナム戦争の継続に抗議して焼身自殺 ベトナムの仏教僧ティック・クアン・ドックの焼身自殺(1963年6月11日)を範にしており同様にその後7名が焼身自殺した |

| ・(4月01日)日本国内航空(後の日本エアシステム)が初の国産旅客機YS11を就航 |

| ・(4月09日)「ザ・ガードマン」TV放映開始 出演者:宇津井健・藤巻潤・川津祐介・倉石功・稲葉義男・中条静夫・神山繁・清水将夫等 |

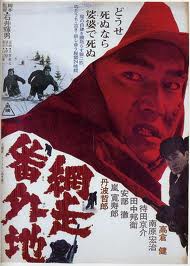

| ・(4月18日)「網走番外地」(監督:石井輝男、主演:高倉健、制作:東映)(第一作)公開 惹句「どうせ死ぬなら 娑婆で死ぬ」 |

・(4月24日)久野収、高畠通俊、鶴見俊輔、小田実らにより「ベトナムに平和を!市民(文化団体)連合(ベ平連)」誕生 規約も会員名簿もなく、何らかの形で平和運動に参加した人や団体を「ベ平連」と呼んだ

小田実ら少数の幹部は米軍の「良心的脱走兵」の逃走活動を「JATEC反戦脱走兵援助日本技術委員会」としてベ平蓮とは別に運営した 1991年のソ連崩壊によりKGBがベ平蓮に資金的、物理的援助を与えていたとする機密文書が公開された |

| *題材映画「サマー・ソルジャー」(勅使河原宏1972)他 |

| ・(5月15日)梶芽衣子、「青春前期 青い果実」(堀池清1965)で初の主演を果たす(本名:太田雅子で)「日本残侠伝」(マキノ雅弘1969)より梶芽衣子に 代表作:「野良猫ロックシリーズ」(日活1970~)、「銀蝶シリーズ」(東映1972~)、「女囚さそりシリーズ」(東映1972~)、「修羅雪姫シリーズ」(東宝1973~)、「無宿」(斎藤耕一1974)、「曽根崎心中」(増村保造1978)等 |

| ・(6月01日)福岡県の三井山野炭鉱ガス爆発事故 死者237人の大惨事 |

| ・(6月12日)家永三郎東教大教授が、教科書検定は違憲と民事訴訟 |

| ・(6月22日)日韓基本条約 13年にわたる交渉の末、調印 国交再開 日本は韓国を「朝鮮における唯一の合法政府」と認める 両国で反対デモが多発 |

| ・(7月00日)三輪明宏(当時、丸山明宏)作詞作曲「ヨイトマケの唄」発売 |

| ・(8月03日)長野県松代町で地震、約5年間続く松代群発地震の始まり |

| ・(8月09日)シンガポール マレーシア連邦から追放される形で都市国家として分離独立 リー・クアンユー涙のテレビ演説 |

| ・(8月29日)アニメ「オバケのQ太郎」原作:藤子不二雄 TV放映開始 |

| ・(7月30日)小説家 谷崎潤一郎(79)、死す |

| *原作映画「猫と庄造と二人の女」「台所太平記」(豊田四郎1956.1963)、「痴人の愛」「瘋癲老人日記」(木村恵吾1960.1962)、「細雪」(島耕二1959)、「鍵」「細雪」(市川崑1959.1983)、「白日夢」(武智鉄二1964)、「卍」「刺青」(増村保造1964.1966)、「悪党」「讃歌」(新藤兼人1965.1972)、「鍵」(神代辰巳1974)、「春琴抄」(西河克己1976)、「ナオミ」(高林陽一1980)他 |

・(8月11日)米国カリフォルニア州ワッツ市(現ロサンゼルスの一部)で白人のハイウェイパトロールの黒人男性尋問をきっかけに黒人による「ワッツ暴動」発生 州兵を投入して鎮圧するも終息までの6日間で死者34人、負傷者1032人を出す

(1967年7月23日)には無免許の時間外酒場の摘発をきっかけに黒人による「デトロイト暴動(12th Street Riot 12番街暴動)」発生 連邦軍が投入され終息までの5日間で死者43人、負傷者1189人を出す |

| ・(8月27日)モダニズム建築の四大巨匠の一人、スイス生まれの建築家、ル・コルビュジエ(77)、死す 建築作品群(7カ国17作品 上野の国立西洋美術館等)が、2016年世界遺産登録 |

| *題材映画「ル・コルビュジエとアイリーン 追憶のヴィラ」(メアリー・マクガキアン2015) |

| ・(9月30日)インドネシアで共産党主導の「9月30日事件(クーデター未遂)」を陸軍スハルトが鎮める スカルトは失脚 スハルトによる’共産主義者狩り’により50~300万人ともいわれる人々が集団虐殺された スハルトは、1968年3月に2代目の大統領に就任 この事件はインドネシアではいまだにタブーとされる |

| ・題材映画「アクト・オブ・キリング」(ジョシュア・オッペンハイマー、クリスティーヌ・シン、匿名者2012)、「ルック・オブ・サイレンス」(ジョシュア・オッペンハイマー2014) |

| ・(11月16日)特別天然記念物アホウドリの生息地・鳥島(伊豆鳥島)の中央気象台鳥島測候所(1947年開設 台風観測の拠点)激しい火山性群発地震のため閉鎖 全員引き揚げて無人化 以降定住者なし 江戸時代は難破船がしばしば漂着 |

| *関連図書「ジョン万次郎漂流記」(井伏鱒二1937)、「漂流」(織田作之助1942)、「孤島」「火の島」(新田次郎1955.1966)、「漂流」(吉村昭1976)、「世界を見てしまった男たち

」(春名徹1981)、「鳥島漂着物語」(小林郁2003)、「漂流の島」(高橋大輔2016) |

| ・(10月05日)「マリアナ海域漁船集団遭難事件」台風29号によりカツオ漁船7隻が集団遭難 死者・行方不明209人 |

| ・(11月08日)日本初の「深夜お色気番組」「11PM」放映開始 大橋巨泉、愛川欽也、藤本義一が司会担当 基本的に生放送 |

| ・(12月00日)150日間にわたる早大闘争始まる 全共闘運動の先駆けとなる |

| ・(12月07日)ローマ教皇パウロ6世とコンスタンディヌーポリ全地総主教アシナゴラス1世が「カトリック教会と正教会による共同宣言」をそれぞれ発表 1054年の「東西教会の相互破門」以来対話が始まる |

・(12月30日)フィリピンで反米学生運動の混乱が続く中、マルコスが大統領就任 マルコスの独裁政治は、1986年の黄色の革命(エドサ革命)で打倒されるまで続く

|

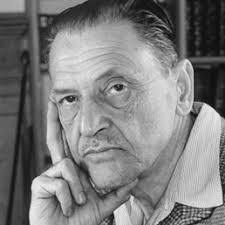

| ・(12月16日)英の小説家・劇作家 サマセット・モーム(91)、死す |

|

| *原作映画「雨」(ルイス・マイルストーン1932)、「痴人の愛」(ジョン・クロムエル1934)、「彩られし女性」(リチャード・ボレスラウスキー1934)、「月と六ペンス」(アルバート・レウィン1942)、「剃刀の刃」(エドモンド・グールディング1948)、「雨に濡れた欲情」(カーティス・バーンハート1954)、「島のならず者」(ミュリエル・ボックス1955)、「人間の絆」(ケネス・ヒューズ1964)、「華麗なる恋の舞台で」(イシュトヴァーン・サボー2007) |

・第26回ヴェネツィア映画祭金獅子賞「熊座の淡き星影」(ルキノ・ヴィスコンティ)

・第18回カンヌ映画祭グランプリ「ナック」(リチャード・レスター)

・第16回ベルリン映画祭金熊賞「袋小路」(ロマン・ポランスキー)

・第39回キネマ旬報ベストワン「赤ひげ」(黒澤明)、「8 1/2」(フェデリコ・フェリーニ)

・第38回アカデミー作品賞「サウンド・オブ・ミュージック」(ロバート・ワイズ)、外国語映画賞「大通りの店」(ヤン・カダール、エルマール・クロス)

・第8回グラミー賞最優秀アルバム賞「September of My Years」(フランク・シナトラ)

・ミハイル・ショーロホフ(露の小説家)がノーベル文学賞受賞

・国際連合児童基金(UNICEF)がノーベル平和賞受賞 |