| 1945年(昭和20年) |

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

| ・(1月00日)”遅すぎた零戦の後継機” 次期主力制空戦闘機 「紫電二一型(N1K2-J)紫電改」誕生 |

|---|

| *題材映画「太平洋の翼」(松林宗恵・円谷英二1963) |

|

|

|---|

| ・(2月04日)米英ソ首脳によるヤルタ会談 戦後処理についての会談 |

|---|

| ・(2月13日~15日)米英空軍、戦略的にほぼ意味のないといわれる「ドレスデン無差別爆撃」ドレスデンの85%が破壊され3万5千~60万人が死亡 |

|---|

| *題材映画「スローターハウス5」(ジョージ・ロイ・ヒル1972)、「ドレスデン、運命の日」(ローランド・ズゾ・リヒター2006)、「破壊の自然史」(セルゲイ・ロズニツァ2022 ドキュメンタリー) |

|

|

|---|

|

|

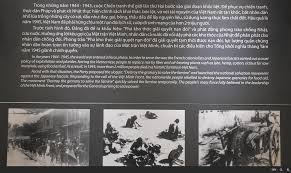

| ・(3月09日)日本軍「明号作戦」仏領インドシナ植民地政府(パリ解放・ヴィシー政権崩壊で立場が微妙に)を武力解体(仏印処理)、順化の宮廷にいた保大(バオ・ダイ)帝にベトナム帝国の独立を また、カンボジア国王のシアヌークにカンボジア王国の独立(3月12日)を、ルアンパバーン国王のシーサワーンウォンにラオス王国の独立(4月8日)をそれぞれ宣言させる |

|---|

| ・(1940年9月)日本はヴィシー政権(6月 ナチスドイツによりパリ陥落・ヴィシー政権成立)に日本軍の駐屯を認めさせ、「北部仏印(トンキン)進駐」(同年9月)、さらに「南部仏印(コーチシナ)進駐」(1941年7月 太平洋戦争への回帰不能点に) |

| *関連映画「この世の果て、数多の終焉」(ギョーム・ニクルー2018) |

|

|

| ・(3月10日)東京大空襲 死者10万人 都市部を標的とした「焼夷弾を用いた大規模無差別爆撃」単独の空襲による犠牲者数は世界史上最大(東京は1944年11月14日以降106回の空襲を受けた)日本本土空襲は、8月15日の終戦当日まで続いた |

|---|

|

|

|

|---|

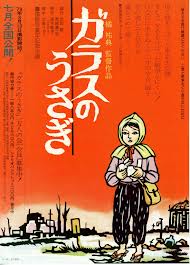

| *関連映画「空軍力の勝利」(ディズニーアニメ クライド・ジェロニミ、ジャック・キニー1943)、「東京上空三十秒」(マーヴィン・ルロイ1944)、「十六歳の戦争」(松本俊夫1973)、「東京大空襲 ガラスのうさぎ」(橘祐典1979)、「火垂るの墓」(高畑勲1988アニメ)、「戦争と青春」(今井正1991)、「美しい夏キリシマ」(黒木和雄2002)、「ガラスのうさぎ(アニメ)」(四分一節子2005)、「この空の花ー長岡花火物語」(大林宣彦2011) |

|---|

|

|

| ・(3月26日)1ヶ月にわたった硫黄島の戦い終わる(2月23日に撮影された写真「硫黄島の星条旗」が有名)(日本軍 守備兵力20,933名のうち95%の19,900名が戦死あるいは戦闘中の行方不明 米軍は戦死6,821名・戦傷21,865名の計28,686名

「海兵隊史上最も野蛮で高価な戦い」) ・(3月26日)米軍、沖縄慶良間諸島に上陸 日本軍は住民に「集団自決」を強要(軍より渡された手りゅう弾に不発弾が多く 鎌や鋤といった農具で殺しあうという修羅場も)また 自決を果たせなかった者を ガマから再移動させ 被弾死を強制することも(また 直接の虐殺も確認されている) ・(4月00日)沖縄波照間島(マラリア無病地)の住民すべてが 軍により西表島(マラリア有病地)へ強制疎開 その後 ほぼ全員が罹患 短期間で1/3が死亡「マラリア地獄」 軍は住民から食料(牛馬等)を奪い(調達し)石垣島へ送る |

|---|

| *題材映画「硫黄島の砂」(アラン・ドワン1949)、「海軍特別年少兵」(今井正1972)、「父親たちの星条旗」「硫黄島からの手紙」(クリント・イーストウッド2006) |

|

|

|

| ・(4月11日)米軍 ブーヘンヴァルト強制収容所を解放 見学させられたワイマール市民2000人に対し、収容者「あなたたちは知っていたはずだ」と |

|---|

| ・(4月15日)英軍 ベルゲン・ベルゼン強制収容所を解放 |

| ・(4月29日)米軍 ダッハウ強制収容所を解放 報復に収容所職員とドイツ親衛隊員らを殺害(ダッハウの虐殺) |

| ・(4月13日)ソ連赤軍「ウィーン攻勢」により ウィーン占領 その2週間後、西側連合軍がウィーン到着、オーストリアがナチスドイツから独立宣言(5月8日 ナチスドイツ降伏)オーストリア及びウィーンが連合国、ソ米英仏により分割占領(9.01~1955.7.27)(永世中立国宣言1955.10.26) |

|---|

| *題材映画「第三の男」(キャロル・リード1949)、「ジープの四人」(レオポルド・リントベルク 、 エリザベス・モンタギュー1951) |

| ・(4月25日)ドイツのエルベ川でソ連軍と米軍が合流(エルベの誓い) |

|---|

| *題材映画「エルベ河の邂逅」(グリゴーリー・アレキサンドロフ1949) |

| ・(4月25日)イタリア社会共和国が崩壊し、パルチザンが北部主要都市をナチスの支配から解放(イタリア解放記念日) |

|---|

| ・(4月27日)ムッソリーニ、愛人クラーラ・ペタッチと共に逮捕 銃殺(4月28日) |

|

|

|

|

|

|

|---|

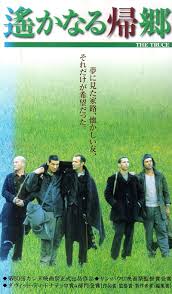

| *題材映画「永遠の都」(ジョージ・フィッツモーリス1923)、「独裁者」(チャールズ・チャップリン1940)、「白い国境線」(ルイジ・ザンパ1950)、「暗殺の森」「暗殺のオペラ」(ベルナルド・ベルトルッチ 1970)、「ブラック・シャツ 独裁者ムッソリーニを狙え!」(カルロ・リッツアーニ1974)、「ムッソリーニと私」(アルベルト・ネグリン1983TV)、「クラレッタ・ペタッチの伝説」(パスクァーレ・スクイティエリ1984)「ムッソリーニ 愛と闘争の日々」(ウイリアム・A・グレアム1985TV)、「遥かなる帰郷」(フランチェスコ・ロージ1996)、「愛の勝利を ムッソリーニを愛した女」(マルコ・ベロッキオ2009) |

|---|

| ・(4月30日)ヒトラーと妻エヴァ・ブラウン(死の直前に結婚)が自殺 |

|---|

| ・(5月07日)ソ連赤軍によりベルリン陥落 ソ連赤軍の報復は苛烈を極め多くの女性がレイプされ、数多くの市民が自殺した 5月8日ナチスドイツ降伏(5月2日に撮影された写真「ライヒスタークの赤旗」が有名)米ソ両国は、戦後の世界戦略のため多くの科学者やスパイ等のナチ残党を雇い入れ本国に連れ出す 彼らは、戦争犯罪の追及を逃れ米ソ両国で”活躍”する |

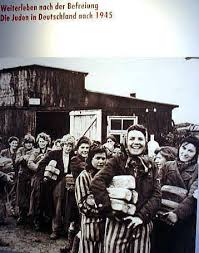

| ・敗戦直後 ホロコーストを生き延びたユダヤ人の中で ナチス残党に対する報復活動が始まる *関連映画「復讐者たち」(ドロン・パズ ヨアブ・パズ2020) |

|

|

|

|

|

|

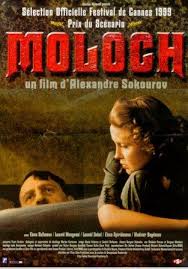

| *題材映画「海の牙」(ルネ・クレマン1947)、「ベルリン陥落」(ミハイル・チアウレリ1949)、「ヨーロッパの解放」(ユーリー・オーゼロフ1973)、「ヒトラーあるいはドイツ映画」(ハンス・ユルゲン・ジーバーベルク1977)、「モレク神」(アレクサンドル・ソクーロフ1999)、「アドルフ・ヒトラー 最後の10日間」(エンニオ・デ・コンチーニ1973)、「ヒトラー最後の日」(ジョージ・シェーファー1981)、「ヒトラー最後の12日間」(オリヴァー・ヒルシュビーゲル2004)、「レジスタンス」(レグ・トラヴィス2006)、「わが教え子、ヒトラー」(ダニー・レヴィ2007)、「ベルリン陥落1945」(マックス・フェーベルベック2008) |

|---|

| ・(5月01日)仏のガラス工芸家・金細工師・宝飾デザイナー ルネ・ラリック(85)、死す アール・ヌーヴォー、アール・デコの両時代にわたって活躍 |

|---|

|

|

|

|---|

| ・(5月17日~6月02日)「九州大学生体解剖事件」 *題材映画「海と毒薬」(熊井啓1986) |

|

|---|

| ・(6月13日)300年前(1645年)のこの日、江戸時代初期の剣術家 宮本武蔵(61)、死す 1643年「五輪書」の執筆を始め 辞世の書「独行道」の中で「我、事において後悔せず」と |

|---|

| *題材映画「宮本武蔵」(溝口健二1944)、「武蔵と小次郎」(マキノ雅弘1952)、「宮本武蔵」(稲垣浩1954)、「宮本武蔵」(内田吐夢1961)他 |

|

|

| ・(6月00日)「1945年ベトナム飢饉」(新米が収穫される6月に収束)「フランス人と日本人の二重の支配」のもとで「我々の同胞のうちの200万人が餓死した」と(ホー・チ・ミンによる1945年9月2日のベトナム独立宣言) |

|---|

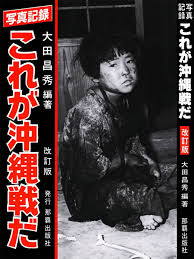

| ・(6月19日)沖縄守備軍司令官牛島満 米軍の降伏勧告を無視し「最後まで敢闘し 悠久の大義に生くべし」との最終命令 「追い詰められた住民と日本軍兵士の間でも小競り合いが続き、食料強奪や住民虐殺が繰り返される」(出典:「昭和百年への鎮魂 江成常夫のレンズがとらえた戦争」(伊藤俊治)) |

|---|

| ・(6月23日)沖縄守備軍司令官牛島満が摩文仁司令部で自殺、沖縄戦の組織的抵抗が終結(後にこの日が沖縄県の慰霊の日と定められる) 「鉄の雨」「鉄の暴風」とよばれる沖縄戦で、沖縄県民の犠牲者は県民の4人に1人にあたる15万人とも 日本軍による直接の住民殺害、強要されての集団自決、戦争マラリアによる病死、占領後の連合軍兵士による多数の強姦、虐殺も確認されている 米軍 沖縄県民30万人を12の強制収容所に収容 劣悪な環境の中4500人が命を落とす 無人となった村落を破壊し日本本土爆撃のためいくつもの飛行場を建設する |

| ・(6月~8月)「久米島守備隊住民虐殺事件(久米島事件)」日本軍守備隊が 住民20人にスパイ容疑をかけ 虐殺 |

|

|

|

|

|---|

|

|

|

|

|---|

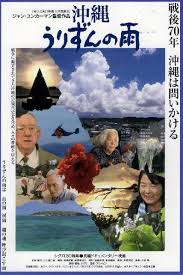

| *題材映画「ひめゆりの塔」(今井正1953.1982)、「激動の昭和史 沖縄決戦」(岡本喜八1971)、「対馬丸 さよなら沖縄」(小林治 1982アニメ)、「ひめゆりの塔」(神山征二郎1995)、「ひめゆり(ドキュメンタリー)」(柴田昌平2007)、「チビチリガマから日本を問う」(西山正啓2010)、「沖縄 うりずんの雨」(ジャン・ユンカーマン2015)、「ハクソー・リッジ」(メル・ギブソン2016)、「STAR SAND 星砂物語」(ロジャー・パルバース2017)、「沖縄スパイ戦史」(三上智恵・大矢英代2018 ) |

|---|

|

|

|---|

| ・(6月30日)秋田県大館市の花岡鉱山にて、鹿島組の過酷な労働に耐えきれず強制徴用された中国人鉱山労働者800人が蜂起 憲兵、警察、消防団が鎮圧 立て籠もった労働者 拷問などにより419人が虐殺される「花岡事件」 |

|---|

| ・(7月03日)「尖閣諸島戦時遭難事件(台湾疎開石垣町民遭難事件)」魚釣島にて壮絶な無人島生活を送る |

|---|

| ・(7月07日)ビルマにて「カラゴン村事件」日本軍 住民を英印軍に通じたゲリラと判断し拷問・暴行を加え637人を虐殺 |

|---|

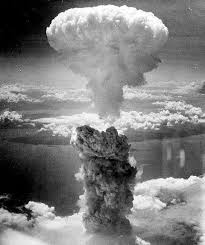

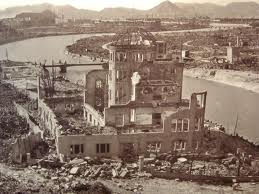

| ・(8月06日)米、広島に(8月6日午前08時15分)原爆(ウラン式「リトルボーイ」)投下 1945年末までに約20万人が悲惨な死を遂げた |

|---|

| ・(8月09日)米、長崎に(8月9日午前11時02分)原爆(プルトニウム式「ファットマン」)投下 1945年末までに約9万人が悲惨な死を遂げた |

|

|

|

|

|---|

| *題材映画「原爆の子」「ドキュメント8.6」「さくら隊散る」(新藤兼人1952.1978.1988)、「長崎の歌は忘れじ」(田坂具隆1952)、「ひろしま」(関川秀雄1953)、「その夜は忘れない」(吉村公三郎1962)、「はだしのゲン」(山田典吾1976)、「アニメ はだしのゲン」(真崎守1983)、「TOMORROW明日」「父と暮らせば」(黒木和雄1988.2004)、「黒い雨」(今村昌平1989)、「八月の狂詩曲」(黒澤明1991)、「二重被爆~語り部・山口彊の遺言」(2006)、「夕凪の街 桜の国」(佐々部清2007)、「ヒロシマナガサキ」(スティーヴン・オカザキ2007)、「ひろしま 石内都 遺されたものたち」(リンダ・ホークランド2012)、「いしぶみ」(是枝裕和2016)、「この世界の片隅に」(アニメ 片渕須直2016)、「長崎-閃光の影で-」(松本准平2025) |

|---|

|

|

| ・(8月09日)ソ連 日ソ中立条約を破棄し宣戦布告(未明)満州・朝鮮半島北部に侵攻(対日参戦)、(8月16日)南樺太侵攻、(8月18日)千島列島侵攻、満州帝国滅亡 |

|---|

| ・(8月12日)「麻山事件」開拓団が避難中にソ連軍と満州国軍反乱兵による攻撃を受け集団自決 421人死亡 |

| ・(8月13日)日本人避難民が襲撃・暴行され集団自決した「小山克事件」、「葛根廟事件」(8月14日)、「牡丹江事件」(8月)、「敦化事件(日満パルプ事件)」(8月27日)等ソ連軍、朝鮮・中国人暴民等による避難民襲撃事件が続発 |

|

|

| *題材映画「満州帝国崩壊~ソビエト進軍1945~」(ユーリ・イヴァンチュク1982)、「晩鐘」(呉子牛1987)、「ソ満国境 15歳の夏」(松島哲也2015) |

|---|

| ・(8月14日)ポツダム宣言受諾、終戦 戦争終結の玉音放送(8月15日) |

|---|

|

|

|

|

|

| *題材映画「日本の悲劇」(木下恵介1953)、「拝啓天皇陛下様」(野村芳太郎1963)、「日本のいちばん長い日」(岡本喜八1967)、「太陽」(アレクサンドル・ソクーロフ2005)、「おみすてになるのですか~傷痕の民~」(林雅之行2010)、「終戦のエンペラー」(ピーター・ウェーバー2012)、「汚れた心」(ビセンテ・アモリン2012) |

|---|

|

|

|---|

| ・(8月15日)ポツダム宣言受諾発表により 進捗度75%の段階で「松代大本営」(1944年11月11日11時11分、象山にて最初の発破が行われ工事開始)工事中止に(最盛期の1945年4月頃は徴用された日本人労働者および日本国内および朝鮮半島から動員された朝鮮人労務者1万人が作業に従事) 現在は 象山地下壕(現気象庁松代地震観測所等)が公開されている |

|---|

|

| ・(8月16日)ソ連 南樺太侵攻(千島列島侵攻(8月18日))15日の玉音放送でポツダム宣言受諾を知り停戦準備に移る日本軍、「自衛戦闘と南樺太死守(ソ連軍の北海道上陸を予防する意図に基づく)」を命じられソ連軍と交戦(樺太の戦い~8月25日) 約40万人の民間人居住者(南樺太)の北海道への避難が始まるも多くの住民は「尼港事件」の再現を恐怖する 避難船が軍や官庁関係者が多くを占める事態も起き「満州の疎開列車での類似事例」と並んで後日非難される |

|---|

| ・(8月17日)中国人民・朝鮮人民の報復は苛烈を極め 新京駅(満州国の首都 現・長春)では疎開列車を待つ多くの民間人が暴動の中 暴行・掠奪・強姦・惨殺される 満州に置き去りにされた民間邦人は155万人(犠牲者は日ソ戦での死亡者を含めて約24.5万人 このうち8万人が開拓団員)ソ連兵が疎開列車を止め女性を引きずり出し公衆の面前で強姦する等の言語に絶する掠奪・強姦・虐殺・飢餓・子供の置き去り・日本人妻子供の売買・ソ連軍への性接待等多くの悲劇が起きる |

| *題材映画「黒川の女たち」(松原文枝2025) |

| ・満州に置き去りにされた民間邦人155万人 ソ連軍の侵攻のなか奉天(現・瀋陽)・新京(現・長春)など大都市に着の身着のままに難民として流れ込む 劣悪な環境の中 発疹チフスが襲う 満州医科大学の医師、学生、看護師が患者の治療に当たるが ペスト、次いでコレラが発生する |

| ・(8月20日)「真岡郵便電信局事件」疎開(引き揚げ)をせずに業務中だった樺太の真岡郵便局の電話交換手がソ連軍の攻撃の中 集団自決 同日 大平炭鉱病院の看護婦23人が集団自決 |

| ・(8月22日)「三船殉難事件」北海道留萌沖に停泊していた引き揚げ船3隻がソ連潜水艦の攻撃を受け2隻が沈没 1.708名以上が犠牲に |

| ・アジアや太平洋の各地に駐留した旧日本軍将兵は 1945年8月の終戦により現地で武装解除・除隊処分とされ 日本政府の引き上げ船などで日本へ帰国し復員した しかし、その一方で様々な事情から連合国軍の占領下におかれた日本に戻らず 現地での残留や戦闘の継続(独立戦争等)を選んだ将兵も多数存在した |

|

|

|---|

|

|

|

| *関連映画「流れる星は生きている」(小石栄一1949)、「樺太1945年夏 氷雪の門」(村山三男1974)、「戦争が終わった夏に 1945・樺太」(千野皓司 1990アニメ) |

|---|

|

|

|

|---|

| ・(8月23日)スターリン、日本軍捕虜のソ連国内移送を司令(シベリア抑留:満州、樺太、千島にいた軍民併せて272万6千人の内の107万人がシベリア、モンゴル、中央アジア、北朝鮮、カフカス地方などのラーゲリに収容され強制労働にあたる)停戦(8月26日) |

|---|

| *題材映画「異国の丘」(渡辺邦男1949)、「帰国(ダモイ)」(佐藤武1949)、「私はシベリアの捕虜だった」(阿部豊、志村敏夫1952)、「岸壁の母」(大森健次郎1976) |

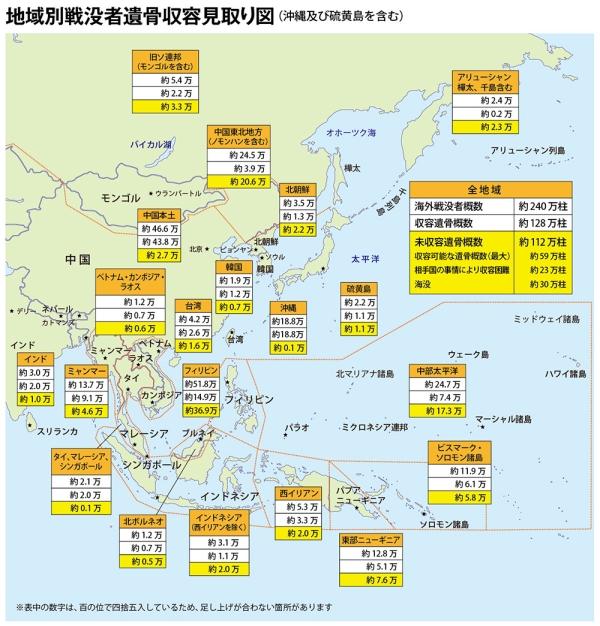

| ・太平洋戦争の戦没者:約310万人 うち軍人・軍属は約230万人 |

|---|

| ・戦後のアジア諸国等 |

|---|

|

|

|

|

|

|---|

| ○南樺太・千島列島(北方領土):ソ連赤軍が占領 終戦当時、北方領土には約1万7千人が居住 GHQとソ連の合意により、日本国籍を持っていた千島アイヌ、樺太アイヌ、ウィルタ(オロッコ)、ニヴフを含む日本側居住者は強制的に北海道に移住させられ、各地に離散(1500邦人程は帰還できず残留) ・GHQ指令によって日本国籍を離脱していた朝鮮人およびその日本人妻はその後も帰還することができず、多くはサハリン(樺太)に移住・残留した 敗戦国民とされた彼らは苦難の生活を送る *関連映画「クナシリ」(ウラジーミル・コズロフ2019) |

|---|

| ○沖縄:「沖縄戦」終結から1972年5月15日(本土復帰)までの27年間 米による統治(沖縄ではアメリカ世(沖縄方言で「アメリカゆー」と発音))1949年、東西冷戦が激化するとともに沖縄本島は「極東最大の米軍基地」とされ「太平洋の要石(Keystone

of the Pacific )」と(1953年以降一時1300発の核兵器を配備) GHQ(連合国軍総司令部)大規模な「銃剣とブルドーザーによる」土地接収をするとともに本土に疎開等をしていた沖縄県民10万人を帰沖させ米軍施設建設に従事させる *関連映画「沖縄 うりずんの雨」(ジャン・ユンカーマン2015)他 |

| ○朝鮮:日本の敗戦により35年に及ぶ植民地支配から開放されるが、ソ連軍が北部を、米軍が南部を占領し分割統治が開始される(9月8日) ・終戦当時の在日朝鮮人の全人口は約210万人 1946年3月までにGHQと日本政府により140万人が朝鮮に帰還 虐げられていた在日韓国、朝鮮人は「戦勝国民」「中立国民」のいずれにも該当しない「第三国人」と呼ばれた ・「浮島丸事件」(1945年8月24日)舞鶴港沖合 3725人の朝鮮人等が乗船し釜山に向かう日本海軍特設運送艦浮島丸 米軍敷設の機雷に接触し沈没(死者:549人) *関連映画「伽倻子のために」(小栗康平1984)、「三たびの海峡」(神山征二郎1995) |

| ○台湾:連合国に降伏した日本軍の武装解除の為に、蒋介石率いる中華民国政府軍が上陸、台湾を中華民国の領土に編入し、統治機関「台湾行政公所」を設置 要職を大陸からの外省人が独占し「犬が去って、豚が来た」と評された ・軍人や軍属を含めて約48万人の日本への引揚者がいたが、この内、湾生(日本統治時代の台湾生まれ)は約20万人いた *関連映画「戯夢人生」「好男好女」(侯孝賢ホウ・シャオシェン1993.1995 )、「台湾人生」(酒井充子2009)、「湾生回家」(田中實加2015) |

| ○ビルマ:1944年8月にビルマ共産党、アウンサン率いるビルマ国民軍らが反ファシスト人民自由連盟結成 ・ビルマ国民軍がクーデター、再びイギリス領に(3月)(1948年イギリス連邦を離脱してビルマ連邦として独立) |

| ○ベトナム:ベトミンのホー・チ・ミン主席 親日政権に対しベトミンの総蜂起発動(ベトナム八月革命)ベトナム帝国(阮朝)を倒し ベトナム北部にベトナム民主共和国誕生(9月2日) ・フランス軍がサイゴン占領(9月28日)南部ベトナムを切り離して傀儡政権コーチシナ共和国を成立させた |

| ○ラオス:日本降伏後、独立運動、ラオ・イサラ(自由ラオス)が臨時政府を樹立(10月) ・その後フランスの制圧を受けてタイ王国に亡命 ・その後、ネオ・ラオ・イサラ(ラオス自由戦線 1956年にパテト・ラーオに改名)を組織し(1950年8月)反仏運動を展開(1953年10月22日ラオス王国独立) |

| ○カンボジア:シアヌーク国王が日本軍に呼応する形でカンボジア王国の独立を宣言(3月12日) ・日本敗北後、仏軍がプノンペンを制圧し、カンボジアは再びフランスの植民地に(1953年11月カンボジア王国独立・シアヌーク国王) |

| ○タイ:対米英宣戦布告の無効を宣言、枢軸国としての裁きを免れる(8月16日) ・戦後その存在と運動が公表された抗日運動「自由タイ運動」が政権を担うが、ピブーンの返り咲きと呼ばれる軍部クーデターにより壊滅する(1947年11月8日) |

| ○マレーシア:日本降伏後、再びイギリス領に マラヤ連合からマラヤ連邦へ ・1957年マラヤ連邦独立 1959年6月にシンガポールがイギリスの自治領に 1963年にマレーシア連邦に |

| ○シンガポール:マレーシア連邦からの追放という形で分離独立(1965年) |

| ○インドネシア:独立を宣言し、スカルノが大統領に(1945年8月17日 インドネシア8月革命) ・旧日本軍と独立派の間で武器引き渡しを巡り「スマラン事件」また、数千人の元日本兵は日本に引き揚げずに独立派に身を投じた(残留日本兵) ・スカルノらが、オランダへの抵抗運動を指揮 インドネシア共和国軍と英・蘭軍が戦闘(10月8日)4年にわたる独立戦争に(1949年12月27日インドネシア連邦共和国独立) *題材映画「ムルデカ17805」(藤由紀夫2001) |

| ○フィリピン:1月に連合軍がルソン島に上陸後、70万人の市民が残るマニラで3週間の激しい市街戦 抗日ゲリラも含み犠牲者は10万人に及んだ ・1946年、フィリピン第三共和国として独立(7月4日)同日「ベル通商法(フィリピン通商法)」(アメリカ資本が28年間にわたり保護される) ・1947年3月14日には、「軍事基地協定」(基地の99年間の無償使用 1966年には25年間に短縮)が結ばれた 共産党系のフクバラハップは衰退した ・日本軍の侵攻に伴い戦争協力を強制された戦前からの移民・残留邦人は、多くが戦死し、生き延びた1世は強制送還され、多くのフィリピン人妻と子供たちが残され、また孤児となった 戦後の反日感情の強いフィリピンで残留日本人は苦しい生活を送る |

| ○新疆:第2次東トルキスタン共和国:東トルキスタンの一部において実質的な独立政権を実現1944~1949) ・国共内戦後の1949年中国共産党支配下に ・1955年10月1日に、中華民族時代の新疆省に代えて、新疆ウイグル自治区成立 米に東トルキスタン共和国亡命政府の本部が置かれている |

| ○内モンゴル:モンゴル人民共和国(外モンゴル)への併合を目指していた勢力が満州国崩壊後「内モンゴル人民共和国臨時政府」を再組織(9月9日)、同時期、内モンゴル人民解放委員会(後の東モンゴル自治政府)が成立(8月18日)いずれも後に中国共産党に合流し解体 ・国共内戦のさなか、中国共産党員のウランフが内蒙古自治区を設立 ・1949年、ウランフ失脚、モンゴル人数十万人が粛清され(内モンゴル人民革命党粛清事件1966~)漢民族数千万人を移住させる |

| ○チベット:国共内戦後の1950年、中国人民解放軍「西蔵和平解放」と称してチベット侵攻 ・抵抗運動は1959年に頂点に達し「チベット動乱」ダライ・ラマ14世はインドへ亡命し「チベット臨時政府」樹立 1966年 西蔵自治区発足 |

|

|

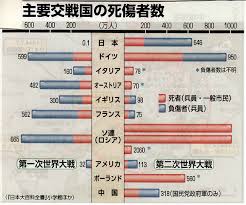

| ・第二次世界大戦における軍人・民間人の犠牲者数の総計は5000万〜8000万人とされる(当時の世界の人口の2.5%以上 犠牲者数については研究者間で見解が異なる) 民間人の犠牲者数:3800万〜5500万人 犠牲者数には「各国の戦略爆撃」「ナチスによる大量虐殺」「日本軍による民衆殺戮」等の大量虐殺、「戦争犯罪」、「ソ連による国内弾圧・強制移住」等による犠牲者 また、1300万〜2000万人とされる中国、インドネシア、1943年のベンガル大飢饉、1945年のベトナム大飢饉、フィリピンにおける飢饉等の「戦争飢饉」犠牲者も含まれる 軍人の犠牲者数:2200万〜2500万人(捕虜・病気としての死者数も含む) |

|---|

| ・敗戦後 海外にいた660万の日本人は 一斉に日本への帰還を目指す 彼らはその時どこにいたかで命運が分かれた 満州にいた人々は 侵攻してきたソ連軍の暴力に無防備でさらされ その後も中国に取り残された人々は 国交がないため 長い間帰還への道が閉ざされた 日本に帰還できても故郷に居場所がなく 辺境の地での開拓に乗り出す人々も多くいた |

|

|

|

| ・(9月15日)「日米会話手帳」出版3ヵ月半で360万部の大ベストセラーに |

|---|

| ・(9月17日)14時頃、鹿児島県河辺郡枕崎町(現枕崎市)付近に「枕崎台風」上陸し日本を縦断 死者2.473人、行方不明者1.283人、負傷者2.452人 題材に「空白の天気図」(柳田邦男) |

|---|

| ・(9月21日)米軍 管理下においた「ハネダ・アーミー・エアベース」(東京飛行場)の拡張工事を計画 警察を通じて拡張地区の三つの町の約1200世帯3000人の住人に48時間以内の強制退去を命じる |

|---|

| ・(10月11日)GHQ、民主化に関する五大改革を指令 1.婦人の解放 2.労働組合結成の促進 3.圧政的諸制度の廃止 4.教育の自由主義化 5.経済の民主化 |

|---|

| ・(10月24日)国際連合憲章の発効に伴い、国際連合発足 加盟国51 |

|---|

| ・(11月01日)戦前の国策通信社「同盟通信社」GHQから圧力が加えられ解散「時事通信社」と「共同通信社」の2社に分割される |

|---|

|

|

|

|

|---|

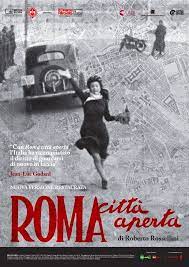

| ・(9月27日)「無防備都市」(ロベルト・ロッセリーニ)公開 ファシズムとナチズムに対する抵抗に始まり、イタリアの戦後混乱期に(特に映画と文学の分野で)盛んになった潮流「ネオレアリズモ(Neorealismo)」の映画第一作 |

|---|

| •「無防備都市」「戦火のかなた」「ドイツ零年」「殺人カメラ」(ロベルト・ロッセリーニ) •「平和に生きる」(ルイジ・ザンパ) •「靴みがき」「自転車泥棒」(ヴィットリオ・デ・シーカ) •「荒野の抱擁」「にがい米」(ジョゼッペ・デ・サンティス) •「揺れる大地」(ルキノ・ヴィスコンティ) •「ポー河の水車小屋」(アルベルト・ラトゥアーダ)他 |

| ・(11月20日)ドイツで戦犯を裁くニュルンベルク裁判開廷 |

|---|

| *題材映画「ニュルンベルグ裁判」(スタンリー・クレイマー1961) |

|

|

|

|

|---|

| ・フィンランドの作家トーベ・ヤンソン「ムーミン・シリーズ」第一作「小さなトロールと大きな洪水」発表 |

|---|

| ・戦後の東欧諸国等 |

|---|

| 〇バルト三国(エストニア・ラトビア・リトアニア):ナチスドイツにより占領されたが1941年にソ連に再占領され戦後ソ連に併合される *関連映画「こころに剣士を」(クラウス・ハロ2015) |

|---|

| 〇デンマーク:戦争末期にはドイツより20万人以上のドイツ難民が押し寄せる *関連映画「ぼくの家族と祖国の戦争」(アンダース・ウォルター2023) |

| ○アルバニア:パルチザンとソ連軍による全土解放 アルバニア共産党を中心とした社会主義臨時政府樹立(1944年11月29日)王政廃止とアルバニア人民共和国設立を宣言 エンヴェル・ホッジャ首班の共産主義政権(1946年) |

| ○ルーマニア:枢軸国として戦うもソ連軍侵攻により連合国に就き(1944年ルーマニア革命)戦後、ソ連軍の圧力の下人民政府が成立、王政は廃止され、ルーマニア人民共和国に(1947年) |

| ○ブルガリア:枢軸国として戦うも、ソ連がブルガリアに宣戦布告(1944年 9月5日)、無抵抗のクーデターで政権交代 祖国統一政府による国民投票の結果王制廃止、ブルガリア共産党による一党独裁制のブルガリア人民教和国に(1946年) |

| ○ハンガリー:枢軸国として戦うも、ソ連軍により蹂躙され(ブダペスト包囲戦)陥落した(2月13日)1946年に王制が廃止されハンガリー共和国に(第2共和国)1949年にはハンガリー人民共和国が成立、ハンガリー勤労者党の一党独裁国家に *関連映画「この世界に残されて」(バルナバーシュ・トート2019) |

| ○チェコスロバキア:ナチスドイツにより解体され、大戦勃発時にロンドンにベネシュを首班とする共和国亡命政府樹立 戦後、ベネシュが帰国し第三共和国が復活するも1948年共産党が実権を握り(チェコスロバキア政変(二月事件))、チェコスロバキア社会主義共和国成立 |

| ○ポーランド:ソ連に占領され終戦、ロンドン亡命政府と共産主義系のルプリン委員会が合同し、国民統一臨時政府成立 1952年にポーランド人民共和国に 1947年~ポーランド共産党政権 国内で抵抗活動していたウクライナ蜂起軍の壊滅を目的に、南東部に居住する約20万人のウクライナ系民間人を強制移住(ヴィスワ作戦)ソ連とチェコスロバキアが支援 ドイツ人追放やウクライナ民族主義者弾圧、共産党をめぐる抗争等で不安定な中、ユダヤ人虐殺事件 クラクフポグロム(1945年8月)、キェルツェポグロム(1946年7月)起こる *題材映画「イーダ」(パヴェウ・パヴリコフスキ2013)、「残像」(アンジェイ・ワイダ2016)、「COLD WAR あの歌、2つの心」(パヴェウ・パヴリコフスキ2018) |

| 〇ウクライナ:独ソ両軍に蹂躙された(800万人から1400万人 ウクライナ人の5人に1人が犠牲に)が戦後共産党政権成立しスターリン粛清の標的にされ「ソ連の一部」化 |

| ○ギリシャ:戦後、亡命政府の帰還後勃発したギリシャ内戦 共産主義勢力の敗北によって終結(1949)保守連立政権のもと1952年に北大西洋条約機構 (NATO) へ加盟、1953年に隣国のユーゴスラビアおよびトルコとの間に三国親善条約と同盟条約が結ばれ、外交的にもようやく安定 |

| ○トルコ:第二次世界大戦ではほぼ中立を維持 1950年に成立したメンデレス内閣 北大西洋条約機構(NATO)に加盟し反ソ連親西欧路線 1960年のクーデターで失脚 処刑 |

| ○オーストリア:ナチスドイツに併合されたが、戦後、英米仏ソに分割統治 第2共和国を経て、1955年に永世中立国宣言し、オーストリア共和国として独立 |

| ○フランス:ロンドンに亡命していたフランス共和国臨時政府 パリ解放と共に復帰 臨時共和国の組織を改編しド・ゴールが改めて大統領に就任するが、1946年1月20日突如大統領を辞任 フランス第四共和制に移行する *題材映画「二百万人還る」(4人の監督1949) |

| ○イギリス:1945年7月の総選挙の結果、アトリー率いる労働党単独政権誕生 「ゆりかごから墓場まで」といわれる福祉国家政策と石炭、鉄道、通信などの基幹産業の国有化政策をとる 一方、海外植民地が次々と独立し、植民地大英帝国は崩壊する |

| ○アメリカ:主な戦場から本土が離れていたためほとんど被害なし マーシャル諸島、マリアナ諸島、カロリン諸島などの太平洋の島々を新たな信託統治領として手に入れ、占領国や進駐国に大規模なアメリカ軍基地を作り、マーシャル諸島で原水爆実験を繰り返し核大国としての地位を築く |

| ○ソ連:第二次世界大戦で、2000万人以上の犠牲者を出す 占領地域であった東欧諸国への影響を強め衛星国化 エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト3国への支配、ルーマニアから獲得したベッサラビア(現在のモルドバ)、旧東プロイセンの北半分(カリーニングラード州)、旧ポーランド領等を領有し、これらの新領地から多くの住民(ドイツ人等)を追放あるいはシベリアなどに強制移動させ、代わりにロシア人を移住させた 100万人の日本軍捕虜、200万人のドイツ軍捕虜・枢軸国軍の捕虜や政治犯をラーゲリに送り込み過酷な強制労働に従事させる *関連映画「動くな、死ね、甦れ!」「ひとりで生きる」「ぼくら、20世紀の子供たち」(ヴィターリー・カネフスキー1989.1992.1993) |

|

|

|

|

|---|

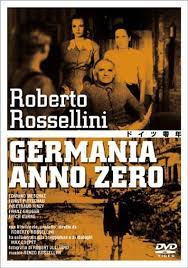

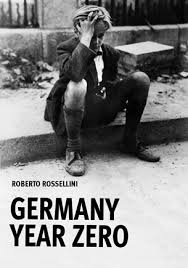

| ○ドイツ:ナチス政体は崩壊 米ソ英仏による分割占領を受け、その後東西2国に分断(この状態は1990年のドイツ統一まで続く)さらに東プロイセン等の旧ドイツ東部領土を喪失し、ドイツ人は追放される ・「ドイツ人追放」終戦間際から、進撃してくるソ連赤軍の恐怖から、国境近くに居住する多くのドイツ人が西方へ自主的に避難をし始めていたが、ナチスドイツが蹂躙したチェコスロバキアやポーランド、ユーゴスラビアなどの東欧国家や旧ドイツ東部領土(オストプロイセン、シュレジエン、ポメラニアなど)およびソ連に併合されたバルト三国や現カーニングラード州からのドイツ人の移住計画は連合国間で協議され ポツダム会議で承認されている ドイツ系の住民の追放者と難民の総数は、1240万人におよび(あるいは1650万人ともいわれる)ソ連当局の命令による「死の行進」「劣悪な強制収容(所)」「奴隷労働」また戦後の混乱状況で発生した飢餓、病気、民兵等による略奪、乱暴、復讐を目的とした殺人、冬の寒さ等により200万人余りが犠牲になる 共産主義化した国家の国有化政策によりドイツやドイツ人の所有していた財産は全て没収され、新しい移住者に配分された |

|---|

| *題材映画「ドイツ零年」(ロベルト・ロッセリーニ1948)、「非情の町」(ゴットフリード・ラインハルト1961)、「ブリキの太鼓」(フォルカー・シュレンドルフ1979)、「さよなら、アドルフ LORE」(ケイト・ショートランド2012)、「あの日のように抱きしめて」(クリスティアン・ペツォールト2014)、「顔のないヒトラーたち」(ジュリオ・リッチャレッリ2015) |

| ・ドイツ降伏後、2000人以上のドイツ兵捕虜がデンマークに引き渡され、ナチス・ドイツが埋めた200万以上の地雷撤去を強要され(戦争捕虜の強制労働を禁じる

ジュネーヴ条約に違反)うち約半数が命を落としたり手足を失った *題材映画「ヒトラーの忘れもの」(マルティン・サンフィリート2015) |

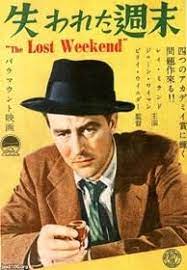

| ・第18回アカデミー作品賞「失われた週末」(ビリー・ワイルダー) ・ガブリエラ・ミストラル(チリの詩人)がノーベル文学賞受賞 ・コーデル・ハル(米国の政治家)がノーベル平和賞受賞 |

|

|---|