| ・(1月11日)英米が、日本に占領されている中華民国での租借権を放棄し、中国(重慶国民政府)に返還(英に割譲された香港に隣接する九龍半島を除く) |

| ・(2月01日)米、ルーズベルト大統領により、日系部隊「第442連隊戦闘団」が編成される |

| *題材映画「ザ・ブレイブ・ウォー第442部隊」(レイン・ニシカワ2005)、「442 日系部隊 アメリカ史上最強の陸軍」(すずきじゅんいち2010) |

・(2月01日)ガダルカナル島から日本兵、ブーゲンビル島へ「転進」(大本営発表)戦死者24.000人(内、餓死、病死15.000人)

|

| ・(5月28日)アッツ島にて守備隊、白兵戦の末玉砕 |

| *関連映画「ガダルカナル・ダイアリー」(ルイス・セイラー1943)、「コレヒドール戦記」(ジョン・フォード1945)、「空軍/エア・フォース」(ハワード・ホークス1943)、「地獄の戦場」(ルイス・マイルストーン1951)、「太平洋の鷲」(本多猪四郎1953)、「日の果て」(山本薩夫1954)、「ならず者部隊」(リチャード・フライシャー1956)、「マレー死の行進

アリスのような町」(ジャック・リー1956)、「白い砂」(ジョン・ヒューストン1957)、「裸者と死者」(ラオール・ウォルシュ1958)、「野火」「ビルマの竪琴」(市川崑1959.1985)「戦場よ永遠に」(フィル・カールソン1960)、「南の島に雪が降る」(久松静児1961)、「キング・ラット」(ブライアン・フォーブス1965)、「危険な道」(オットー・プレミンジャー1965)、「ビーチレッド戦記」(コーネルワイルド1967)、「連合艦隊司令長官 山本五十六」(丸山誠治1968)、「太平洋の地獄」(ジョン・ブアマン1968)、「激動の昭和史 軍閥」(堀川弘通1970)、「燃える戦場」(ロバート・アルドリッチ1970)、「海軍特別年少兵」(今井正1972)、「軍旗はためく下に」(深作欣二1972)、「南十字星」(丸山誠治、ピーター・マックスウェル1982)、「戦場のメリークリスマス」(大島渚1983)、「星の輝く朝に」(レオン・ポーチ1984)、「ゆきゆきて、神軍」(原一男1987)、「ハリマオ」(和田勉1989)、「戦場」(ジョン・ミリアス1989)、「アンボンで何が裁かれたか」(ステイーブン・ウォーレス1991)、「南の島に雪が降る」(水島総1995)、「メナムの残照」(ユッタナー・ムクダーサニット1996)、「シン・レッド・ライン」(テレンス・マリック1998)、「ムルデカ17805」(藤由紀夫2001)、「ウィンドトーカーズ」(ジョン・ウー2002)、「グレート・レイド史上最大の作戦」(ジョン・ダール2005)、「男たちの戦場」(アリスター・グリアソン2006)、「不屈の男

アンブロークン」(アンジェリーナ・ジョリー2013)、「野火」(塚本晋也2014)、「追憶」(小栗謙一2015) |

| ・(2月02日)史上最大の地上戦、独ソ間のスターリングラード(現ボルゴグラード)攻防戦で、越冬の準備もなくソ連赤軍に包囲されていたドイツ第6軍降伏 捕虜となった彼らはシベリア等に送られた |

| *題材映画「愛する時と死する時」(ダグラス・サーク1958)、「最後の戦線・壮烈第六軍」(フランク・ヴィスパー1959)、「鬼戦車T34」(ニキータ・クリーヒン、レオニード・メナケル1964)、「ひまわり」(ヴィットリオ・デ・シーカ1970)、「スターリングラード」(ヨゼフ・フィルスマイアー1993)、「スターリングラード」(ジャン・ジャック・アノー2001)、「9000マイルの約束」(ハーディ・マーティンス2001) |

・(2月18日)ゲッペルス独宣伝相、ベルリンのスポルトパラストで総力戦演説

|

| ・(3月22日)「ハティニ虐殺」ナチス・ドイツ ベラルーシのハティニ村 パルチザン襲撃事件への報復として住民を虐殺 |

| ・(4月13日)ゲッペルス宣伝相「スモレンスク郊外のカチンの森でソ連当局によって’40年春から夏に殺害されたと思われる数千人のポーランド軍将校たちの遺体を発見」とラジオ発表 ポーランド亡命政府の照会にソ連政府は明確な回答せず |

| ・ナチスにより「より純粋なアーリア人」とされたノルウェイ人女性はレーベンスボルン(「生命の泉」ナチ親衛隊(SS)が設置した母性養護ホーム ドイツ民族の人口増加と「純血性」の確保が目的)の対象とされ 約12000人の子供が駐留ナチ兵との間に生まれる |

・ドイツ降伏後、当時のノルウェー政府は「対敵協力者」の処分を行い、ノルウェー人女性約14000人を逮捕、そのうち約5000人を18ヶ月間強制収容所に 特にドイツ兵と結婚した女性についてはノルウェー国籍を剥奪 出生した子供については恣意的な「知能鑑定」を行い「子供たちの半数が知的障害の可能性が高い」と断定

・ドイツ兵との間の子供についてはフランスで約8万人、オランダでも1万人以上との推定があるが、このように政府が「公式に迫害」したのはノルウェー政府だけ

*題材映画「誰でもない女」(ゲオルク・マース2012) |

| ・また、「生命の泉」計画ではポーランド、チェコ、フランス等の占領地域下で子供の誘拐を行い、ポーランドでは約5万~20万人の子供を誘拐 検査後に「アーリア人」の条件を満たすとされた子供は修正された出生証明書と共に選ばれた家族の元に送られ 子供の多くは本来の家族の元に帰されることはなく、更に自らがポーランド人であることも知らなかった |

| ・(2月20日)地震鳴動が3週間続いた後のこの日、メキシコのパリクティン村のトウモロコシ畑でストロンボリ式噴火始まる(パリクティン火山)火山の形成がまさにその発端から目撃された特異な例 多くの「世界の自然七不思議」に登場する 1952年2月25日火山活動終了 周辺の3つの村は溶岩帯に飲み込まれたが教会が一つだけ残った |

| ・(4月17日)100年前(1843年 天保14年)のこの日、鍵屋から暖簾分けした玉屋が失火によって全焼し街並みも半丁ほど類焼 玉屋は江戸払いに 両国橋を挟んだ花火の競演は32年で幕 その後も「たまや~」の掛け声は何故か続く |

・(4月19日)ワルシャワ・ゲットー蜂起 ユダヤ人戦闘組織(ZOB)とその他のユダヤ人グループが、ドイツ親衛隊等と死闘 1か月余り後、ナチスにより鎮圧される 犠牲者2万人 ユダヤ人レジスタンスは、その後もゲットーの廃墟に隠れ続け、また各地のゲットーから数千人もの若いユダヤ人が森林に逃れ、抵抗運動を続ける

また、ユダヤ人は、各地の絶滅収容所でも反乱を起こす 1943年8月にはトレブリンカで 10月にはソビボルで、1944年10月にはアウシュビッツ・ビルケナウで反乱を起こす 鎮圧され多くのユダヤ人が虐殺された |

| *関連映画「嘘つきヤコブ」(フランク・バイヤー1975)、「聖なる嘘つき、その名はジェイコブ」(ピーター・カソヴィッツ1999)、「アップライジング」(ジョン・アヴネット2001)、「ソビブル、1943年10月14日午後4時」(クロード・ランズマン2001)、「ワルシャワ・ゲットー~ユダヤ人強制隔離居住区~」(レーナ・アインホルン2005)、「ヒトラーと戦った22日間」(コンスタンチン・ハベンスキー2018) |

・(7月04日)「サントス強制退去事件」ブラジル政府 港町サントスに定着していた(枢軸国側の)日系移民6500人に対し24時間以内の退去を命じる 差別されていた日系移民は略奪を受け着の身着のままでサンパウロ強制収容所に強制移住

終戦後も「勝ち組」による日本人(認識派)テロが頻発 ブラジル人の対日系人感情は悪化しブラジル社会に受け入れられず 一家離散等の悲劇もありほとんどが未開拓のサンパウロ奥地で生活するしかなかった 長い間この事件は語られず |

| *題材映画「ガイジン-自由への道」(チズカ・ヤマザキ1980)、「汚れた心」(ビセンテ・アモリン2012)、「闇の一日」(奥原マリオ2012)、「オキナワ

サントス」(松林要樹2020) |

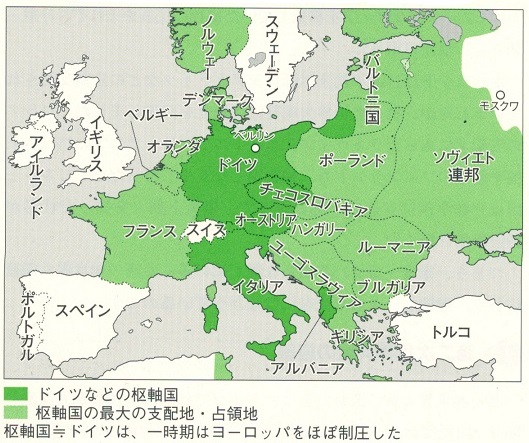

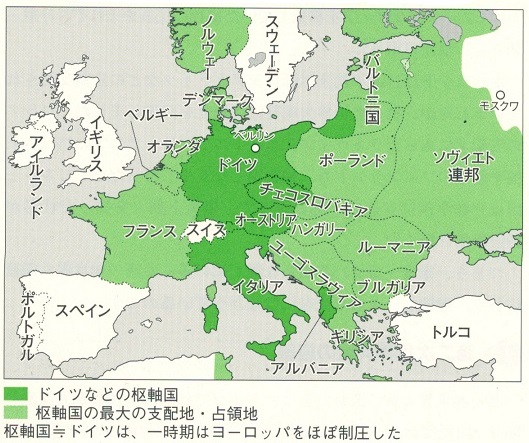

| ・ナチスドイツが蹂躙したヨーロッパ各地で、抵抗運動(レジスタンス運動)があった |

| ・ナチスドイツ占領下、またソ連赤軍占領下においてもヨーロッパ各国 ウクライナ・ポーランド・リトアニア・スロバキア・ルーマニア・ハンガリー等またソ連各国で各国民の手による「ポグロム(ユダヤ人虐殺・迫害)」は数多くあり、それは戦後まで続く |

| ・(1940年4月09日)ナチスドイツ、ノルウェイとデンマークに侵攻(ヴェーザー演習作戦)クリスチャン10世とデンマーク政府 無条件降伏(4月9日)、コーン7世とノルウェイ政府は国外脱出(4月29日)し抵抗の道を選ぶ |

| *題材映画「ヒトラーに屈しなかった国王」(エリック・ポッペ2016) |

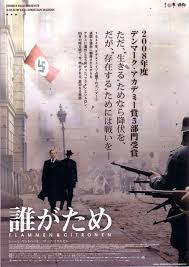

| ・地下抵抗組織「ホルガ・ダンスケ」デンマークにて、ナチスドイツに寝返った売国奴を暗殺 |

| *題材映画「誰がため」(オーレ・クリスチャン・マセン2008) |

| ・デンマーク人は、ナチスにより、「北方アーリア人」と定義され、1940年のナチスによる占領後も大幅な自治が認められており、また人権を重視するデンマーク政府は、少数派だったユダヤ人を迫害することはなかった ナチスによるユダヤ人輸送が迫った1943年10月デンマーク政府および警察は、デンマーク・ユダヤ人7220人を漁船で中立国スウェーデンに脱出させる |

| *関連映画「ぼくの家族と祖国の戦争」(アンダース・ウォルター2023) |

・青年マックス・マヌス、フィンランドでロシアとの戦いに参加後、ナチ占領下のノルウェイに帰郷してレジスタンス活動

|

| *題材映画「ナチスが最も恐れた男」(エスペン・サンドベリ&ヨアヒム・ローニング2008) |

・米の「戦時亡命者委員会」から外交特権を得て矢十字党政権下のハンガリーのブタペストに派遣された中立国スウェーデンのラウル・ワレンバーグ、10万人にもおよぶユダヤ人の命を救う その後、進駐してきたソ連軍に拉致され行方不明に

|

| *題材映画「Good Evening,Mr.Wallenberg」(シェル・グレーデ1990) |

・ハンガリーのファシズム政党の矢十字党の追及を逃れ、スペイン市民権を得たハンガリー在住のイタリア人、ジョルジョ・ペルラスカ、スペイン大使館領事のふりをし、ユダヤ人に保護証明書を発行、5000人以上のユダヤ人を救う

|

| *題材映画「戦火の奇跡-ユダヤを救った男-」(アルベルト・ネグリン2002) |

・ナチ占領下のポーランド ワルシャワ 欧州最大規模の動物園を営んでいたヤンとアントニーナ夫妻 ユダヤ人ゲットーからユダヤ人300人を救出し動物園の檻に忍びこませ生き延びる

*題材映画「ユダヤ人を救った動物園 アントニーナが愛した命」(ニキ・カーロ2017) |

・ナチ占領下のポーランド(現在の西ベラルーシ)でユダヤ人狩りを生き延びたビエルスキ兄弟を中心に組織された「ビエルスキ・パルチザン」、戦後まで1200人のユダヤ人共同体を隠れて維持し続ける

*題材映画「ディファイアンス」(エドワード・ズウィック2008) |

・ナチ占領下のポーランドでユダヤ人を地下水道にかくまい、その見返りとして金をせしめていた下水修理工のレオポルド・ソハは、次第に真剣になり14ヵ月の潜伏の後、ユダヤ人と共に生き延びる

*題材映画「ソハの地下水道」(アニエスカ・ホランド2011) |

| ・ポーランド亡命政府の指令の下で行動した「ジェゴダ(ユダヤ人救済委員会)」児童関係部門のイレーナ・センドラー、2500人にも上るユダヤ人児童をワルシャワ・ゲットーから連れ出し保護する |

・ミュンヘン大学生ショル兄妹らのグループ「白いバラ」7人 反ナチのビラ6種類を作成し配る(1942年~)1943年2月22日死刑判決

*題材映画「白バラは死なず」(ミヒャエル・ヘルホーファン1982)、「白バラの祈り ゾフィー・ショル、最後の日々」(マルク・ローテムント2005) |

・オスカー・シンドラー、自身の「軍需工場」に雇用するという形で、絶滅収容所に収容されたユダヤ人1200人の命を救う(1944年10月15日~)

*題材映画「シンドラーのリスト」(スティーブン・スピルバーグ1993) |

・ナチスドイツ占領下のヨーロッパには、「赤いオーケストラ」とゲシュタポが名付けたソ連に情報を流すコミュニストのスパイ網が、また、陸軍内部には反ヒトラー組織「黒いオーケストラ」があった

ヒトラー暗殺計画は、ヒトラーの政権奪取後、単独犯と組織的なものを合わせて少なくとも42回あったが、ことごとく失敗している また、連合国による暗殺計画もあった(英による「フォックスレイ作戦(決行予定日1944年7月13日)」等)1944年7月20日には「ヴァルキューレ計画」が失敗、首謀者や協力者が多数、粛清された |

| *関連映画「ヒトラー暗殺」(ゲオルク・ヴィルヘルム・パープスト1955年)、「暗殺計画7・20」(ファルク・ハルナック1955)、「誰が祖国を売ったか」(アルフレッド・ワイデンマン1955)、「将軍たちの夜」(アナトール・リトヴァク1966)、「オペレーション・ワルキューレ」(ヨ・バイアー2004)、「わが教え子、ヒトラー」(ダニー・レヴィ2007)、「ワルキューレ」(ブライアン・シンガー2009)、「ヒトラー暗殺

13分の誤算」(オリヴァー・ヒルシュビーゲル2015) |

・ナチにより蹂躙されたヨーロッパ各国には、反ナチのレジスタンス運動は数多くあった また、ナチ政権下のドイツにも抵抗に生きた人々も多くいた

|

| ・ヒトラーユーゲント(1936年の法律により国家唯一の青少年団体に)に反抗する少年たちのグループとして「エーデルヴァイス海賊団」「モイテン」「スウィング・ボーイ」等があった |

| *題材映画「マンハント」(フリッツ・ラング1941)、「ラインの監視」(ハーマン・シュムリン1943)、「戦火の傷跡」(サミュエル・フラー1959)、「ドイツ 青ざめた母」(ヘルマ・サンダース・ブラームス1983)、「ドイツの恋」(アンジェイ・ワイダ1983)、「戦火の愚かなる英雄」(ボクダン・ドレイヤー2013)、「悪童日記」(ヨハン・ヨハンソン2013)、「やさしい本泥棒」(ブライアン・パーシヴァル2013)、「ふたつの名前を持つ少年」(ペペ・ダンカート2013)、「ヒトラーへの285枚の葉書」(ヴァンサン・ペレーズ2016)、「ヒトラーを欺いた黄色い星」(クラウス・レーフレ2017) |

・ワルシャワゲットーの蜂起によって 他のゲットーや絶滅収容所の反乱も誘発される その多くは シャベル つるはし そして武器倉庫から盗んだわずかな武器で武装し

収容所に火を放ち 有刺鉄線のフェンスから脱出を試みる 成功者は少数 多くは虐殺される

・(1943年08月02日)「トレブリンカ収容所の反乱」

・(1943年10月14日)「ソビボル収容所の反乱」

・(1944年10月07日)「アウシュビッツでのゾンダーコマンドの蜂起」 |

・パレスチナ人自身の手によるユダヤ人同胞救出作戦が計画される(1943年1月)ハンナ・セネッシュ、ユーゴスラビアにパラシュート降下しハンガリーに潜入するも、ハンガリー警察に拘束され、拷問の上、虐殺される(1944年11月7日)

|

| *題材映画「ハンナ・セネッシュ」(メナハム・ゴーラン1988) |

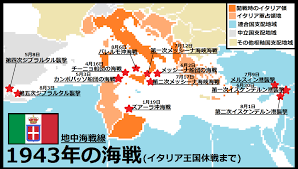

・(7月10日)連合国 シチリア島上陸「ハスキー作戦」これを機にファシスト党瓦解・ムッソリーニ失脚・監禁(7月25日)イタリア王国のパドリオ政権降伏・枢軸国から離脱(9月8日)

・ナチスドイツ パドリオ政権降伏前にイタリア北中部に進駐し、軍政を敷く イタリア降伏後「ケファロニア島イタリア兵虐殺事件」(9月13日)等、イタリア兵大量虐殺事件を起こす

イタリア王国支配下のバルカン半島の諸王国・南フランス等は即座にナチス支配下に 監禁されていたムッソリーニは、ナチスに助け出され中北部に傀儡のイタリア社会共和国を建国(9月23日) |

| ・(10月16日)ローマに進駐したナチスドイツ ユダヤ人の一斉検挙(ナチスの傀儡政権になる前まで、ムソリーニ率いるファシスト党はユダヤ人迫害は行わなかったが、親独伊軍はナチスに協力してユダヤ人狩りを行う) |

・公然とナチスを非難することはなくホロコーストに対しては「沈黙と無関心」を守ったバチカン

しかしバチカン教皇庁職員としてイタリアに派遣されたアイルランドの司祭ヒュー・オフラハーティ(4000人のユダヤ人および連合軍捕虜をナチスドイツ軍の手から守った)等、ユダヤ人を保護したカトリック聖職者は多くいた

また、ローマ市民の協力もあり多くのユダヤ人がバチカンのシナゴーク等にかくまわれる ティベリーナ島のファーテべネフラテッリ病院では、捏造した病「K症候群」の名のもとに多くのユダヤ人を隔離入院させナチスの迫害から守る 「ローマ解放」は、1944年6月4日 |

| *題材映画「無防備都市」「戦火のかなた」(ロベルト・ロッセリーニ1945.1946)、「平和に生きる」(ルイジ・ザンパ1947)、「将軍月光に消ゆ」(マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー1957)、「激しい季節」、「国境は燃えているか」(ヴァレリオ・ズルリーニ1959.1965)、「シシリーの黒い霧」(フランチェスコ・ロージ1961)、「祖国は誰のものぞ」(ナンニ・ロイ1962)、「アンツィオ大作戦」(エドワード・ドミトリク1968)、「サンタ・ビットリアの秘密」(スタンリー・クレイマー1968)、「キャッチ22」(マイク・ニコルズ1970)、「要塞」(フィル・カールソン1970)、「悲しみの青春」(ビットリオ・デ・シーカ1971)、「1900年」(ベルナルド・ベルトルッチ1976)、「サン・ロレンツォの夜」(パオロ/ヴィットリオ・タヴィアーニ1982)、「赤と黒の十字架」(ジェリー・ロンドン1983)、「ムッソリーニとお茶を」(フランコ・ゼフィレッリ1998)、「マレーナ」(ジュゼッペ・トルナトーレ2000)、「狂った血の女」(マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ2008)、「セントアンナの奇跡」(スパイク・リー2008)、「やがて来たる者へ」(ジョルジョ・ディリッテイ2009)、「オペレーション・ミンスミート

―ナチを欺いた死体―」(ジョン・マッデン2022) |

| ・(7月00日)静岡市登呂で軍需工場建設の際「登呂遺跡」発見 発掘は後回しに |

・(8月16日)ナチスドイツ、占領下のギリシャで、抵抗運動に報復、「コンメノ村虐殺事件」(317人虐殺)また、「カラブリタの大虐殺」(1943年12月13日)、「ディストモの大虐殺」(1944年6月10日)、「アルデァティーナの悲劇」等、報復を行う イタリア降伏後、「ケファロニア島イタリア兵虐殺事件」(1943年9月13日)等、イタリア兵大量虐殺事件を起こす

また、1943年3月からドイツ、ブルガリア両国は大規模なユダヤ人(ロマニオットやセファルディム)へのホロコーストを始める テッサロニキのユダヤコミューンは壊滅 60000人以上が絶滅収容所に送られたが、ギリシャ社会、また抵抗運動組織に命を救われ、その後パルチザンに身を投じたユダヤ人も多い |

| *題材映画「断固戦う人々」(ルイス・マイルストーン1954)、「ナバロンの要塞」(J・リー・トンプソン1961)、「旅芸人の記録」(テオ・アンゲロプロス1975)、「オフサイド7」(ジョルジュ・バン・コスマトス1979)、「コレリ大尉のマンドリン」(ジョン・マッデン2001)、「対独パルチザン戦線1943-ナチス包囲の島-」(リカルド・ミラニ2005) |

| ・(8月22日)信州木曾の中仙道馬籠(現在の岐阜県中津川市)出身の小説家、島崎藤村(71)、死す |

| *原作映画「破戒」(阿部豊1946)、「夜明け前」(吉村公三郎1953)、「嵐」(稲垣浩1956)、「破戒」(市川崑1962)、「家」(秋原正俊2013) |

| ・(9月02日)上野動物園 象を含む25頭の猛獣と毒蛇の餌に毒を混入させ殺害 |

| ・(10月02日)在学徴集延期臨時特例 これにより在学生の徴兵延期措置の撤廃(特例として法文系の教員となるべき学生と理工系は入営延期) |

| ・(10月21日)冷雨のなか明治神宮外苑競技場(現、国立競技場)で文部省主催の出陣学徒の壮行会 東条英機が閲兵し3万人が行進、スタンドには6万5千人の家族達 出陣学徒は、13万人とも20万人とも |

| ・(10月17日)過酷な労働と劣悪な環境の中、連合軍捕虜やタイ、ミャンマー、マレーシア、インドネシア人など10万人余りの犠牲者を出したタイとビルマを結ぶ「泰緬鉄道」が完成 |

| *題材映画「戦場にかける橋」(デヴィット・リーン1957)、「エンド・オブ・オール・ウォーズ」(デヴィッド・L・カニンガム2001)、「レイルウェイ

運命の旅路」(ジョナサン・テブリツキ―2013) |

・(1943年)「雨竜第一ダム」第二ダムと共に完成(北海道雨竜郡幌加内町 一級河川・石狩川水系雨竜川最上流部に建設されたダム 王子製紙の電源開発に始まる)日本で最も広い人造湖

朱鞠内湖が有名

マイナス40℃にもなる酷寒と劣悪な重労働の中 多くのタコ部屋労働者・3.000人に及ぶアジアからの出稼ぎ労働者・強制連行された中国 朝鮮人

連合国軍捕虜の強制労働者に多くの犠牲者を出す |

| ・(1940年)長野県天竜川流域のダム「平岡ダム」着工 戦時下の労働力不足を補うため、朝鮮・中国の人々や、米国・英国などの捕虜を強制労働させる事態となり、多くの犠牲者を出した |

・(11月05日)日本の占領地域で欧米列強の植民地支配から「独立」させた大東亜共栄圏内各国首脳が東京に集まって「大東亜会議」を開催「大東亜共同宣言」

タイ、フィリピン、ビルマ、満州国などの代表者が参加 自主独立の尊重と相互親睦・互恵的経済発展・人種差別の撤廃などを掲げる フィリピンやビルマの独立が約束される一方

重要な資源地帯であるマレーやインドネシアから代表者は招かれず(翌年、インドネシアに対しては将来の独立を容認) |

| ・(1944年3月03日)政府が3綱領発表(国民学校学童給食、空地利用食糧増産、疎開促進) |

| ・(9月24日)300年前(1643年)のこの日(寛永20年8月12日)江戸時代初期の画家、俵屋 宗達死す(石川県金沢市の宝円寺で発見された宗達のものとされる墓による 他説もあり 生没年不詳) 風神雷神図は、尾形光琳・酒井抱一による模写も有名 |

| ・(10月19日)仏の彫刻家 カミーユ・クローデル(69)、死す ロダンと内妻ローズとの三角関係に敗れ、晩年の30年間は精神病院で過ごす |

| *題材映画「カミーユ・クローデル」(ブリュノ・ニュイッテン1988)、「カミーユ・クローデル ある天才彫刻家の悲劇 」(ブリュノ・デュモン 2013)、「ロダン カミーユと永遠のアトリエ」(ジャック・ドワイヨン2017) |

・(10月14日)ユダヤ人、ユダヤ系ソ連兵捕虜、ロマなどが収容され20~30万人が虐殺されたポーランド東部のソビボル強制収容所で600人の囚人が反乱を起こし、内半分が脱走に成功する この事件の後、閉鎖される

ドイツの戦況の悪化と共にラインハルト作戦により建設された3大絶滅収容所(ベウジェツ、ソビボル、トレブリンカの強制収容所)は、ナチスにより跡形もなく解体され、跡地には植林を施されるなどされ証拠の隠滅が図られる(8月2日には

トレブリンカ収容所の反乱が起きている) |

*題材映画「脱走戦線 ソビボーからの脱出」(ジャック・ゴールド1986)、「ソビブル、1943年10月14日午後4時」(クロード・ランズマン2001)

*関連映画「第十七捕虜収容所」(ビリー・ワイルダー1953)、「大脱走」(ジョン・スタージェス1963)、「脱走四万キロ」(ロイ・ベーカー1964)、「脱走特急」(マーク・ロブソン1965)、「脱走山脈」(ローレンス・ハーヴェイ1969)、「マッケンジー脱出作戦」(ラモント・ジョンソン1970)、「勝利への脱出」(ジョン・ヒューストン1981)、「9000マイルの約束」(ハーディ・マーティンス2001) |

| ・(10月28日)(日付は不明)ペンシルベニア州フィラデルフィア沖合 駆逐艦「エルドリッジ」を用いて「フィラデルフィア計画」(発端はニコラ・テスラが提案した「(テスラコイル)レインボー・プロジェクト」(1931)の一環 米海軍のステルス・テレポーテーション実験 公式見解ではあくまで都市伝説)「行方不明・死亡16人、発狂者6人」の犠牲者が出るも実験は成功したとされる |

| ・(1月07日) セルビア人の「天才肌の発明家」ニコラ・テスラ(86)、死す 交流電気方式、無線操縦、蛍光灯などを発明 トーマス・エジソンとの直流と交流をめぐる「電流戦争」で有名 |

| *題材映画「フィラデルフィア・エクスペリメント」(スチュワート・ラフィル1984)、「エジソンズ・ゲーム」(アルフォンソ・ゴメス=レホン2019)、「テスラ

エジソンが恐れた天才」(マイケル・アルメレイダ2020) |

| ・(11月09日)チトー、ソ連軍の力を東欧の国で唯一借りずに自力解放 国王の帰国を拒否し、ロンドンに亡命したユーゴスラビア王国亡命政府を否認 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国臨時政府(マケドニア、セルビア、ボスニア・ヘルチェゴビナ、クロアチア、スロベニア、モンテネグロの6社会主義共和国からなる)の成立を宣言 政権党のユーゴスラビア共産党は、1948年にコミンフォルムを追放され独自路線に |

| ・(11月14日)レナード・バーンスタイン、ニューヨークフィルをブルーノ・ワルターの代役で指揮し、CBCラジオを通じて全米で評判を呼ぶ |

| ・(11月22日)カイロにて、米大統領ルーズベルト、英首相チャーチル、中華民国国民政府主席蒋介石、通訳として宋美齢 連合国の対日方針を「カイロ宣言」 |

・(11月28日)テヘラン会談 この会談以後、ユーゴスラビア共産党を中心とする「人民解放パルチザン部隊総司令部(通称パルチザン部隊・指導者チトー)は連合国よりユーゴスラビア解放軍として公認され、英空軍のバルカン空挺部隊等の支援を受けるようになる もう一つの抵抗組織、セルビアの将校達が作ったチェトニック(クロアチア人を虐殺した民族主義組織)は、衰退していく

|

| *題材映画「ネレトバの戦い」(ベリコ・ブライーチ1969)、「ドルバー大攻略戦」(ファディル・ハジック1969)、「風雪の太陽」(スティぺ・デリッチ1973)、「ナバロンの嵐」(ガイ・ハミルトン1978)、「アンダーグラウンド」(エミール・クストリッツァ1995) |

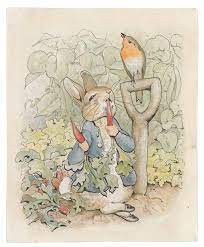

・(12月22日)「ピーターラビットのおはなし」シリーズで知られる英の絵本作家 ビアトリクス・ポター(77)、死す

|

*原作映画「ピーターラビットと仲間たち/ザ・バレエ」(レジナルド・ミルズ1971)、「ピーターラビット」(ウィル・グラック2018)

*題材映画「ミス・ポター」(クリス・ヌーナン2006) |

| ・「1943年ベンガル飢饉」前年の悲惨なサイクロンの襲来もあり、不十分な食料は中東の英軍とインド軍向けに優先的に供給され、戦時インフレの中、ベンガルの人々の悲痛な叫びを宗主国イギリスのチャーチルは無視、300万人が餓死した |

・「百万ドルの脚線美」「SEXの化身」ベルリン出身の女優マレーネ・ディートリヒ、「リリー・マルレーン」などのヒット曲で一世を風靡したが1943年からUSO(前線兵士慰問機関)の一員として活躍 戦後その功績により米から「大統領自由勲章」、仏から「レジオンドヌール勲章」授与される(1992年5月06日死去90歳)

|

| *題材映画「マレーネ」(マクシミリアン・シェル1986)、「真実のマレーネ・ディートリッヒ」(J・デヴィッド・ライヴァ2001) |

・第16回アカデミー作品賞「カサブランカ」(マイケル・カーティス)

・ヨハネス・ヴィルヘルム・イェンセン(デンマークの小説家)がノーベル文学賞受賞

・赤十字国際委員会がノーベル平和賞受賞 |

|