| ・(1月26日)冬季五輪(第7回)コルティナダンペッツォ大会開幕 銀盤の女王は、テンリー・オルブライト(米) |

| ・(1月31日)「クマのプーさん」シリーズで知られるスコットランドの作家 アラン・アレクサンダー・ミルン(74)、死す |

| *題材映画「グッバイ・クリストファー・ロビン」(サイモン・カーティス2017) |

・(2月00日)ソ連共産党第20回大会でフルシチョフが「スターリン批判」スターリンは偉大な国家指導者という評価から、恐るべき独裁者という評価へ変化 これが東欧反ソ動乱のきっかけに

|

| *題材映画「懺悔」(テンギズ・アブラゼ 1984)、「スターリンの葬送狂騒曲」(アーマンド・イアヌッチ2017) |

・(3月02日)モロッコがフランスからモロッコ王国として独立

|

| ・(3月20日)チュニジアがフランスからチュニジア王国として独立 1957年には王制を廃止し大統領制を採る「チュニジア共和国」成立 |

| ・(3月20日)能代大火、大舘大火(8月19日)、魚津大火(9月10日)と相次ぐ |

| ・(4月02日)詩人・彫刻家 高村光太郎(73)、死す 命日:連翹忌 |

| *原作映画「智恵子抄」(熊谷久虎1957)、「智恵子抄」(中村登1967) |

| ・(4月16日)NHK人形劇「チロリン村とくるみの木」放送開始 |

| ・(4月00日)毛沢東主席、フルシチョフのスターリン批判に衝撃を受け、党外からの積極的批判を歓迎するとして「百花斉放・百家争鳴」運動提唱し、まったく一時的に(わずか2ヵ月間)民主党などの「ブルジョア政党」の政治参加を認めた |

| ・(5月00日)映画「太陽の季節」公開「処刑の部屋」(6月)「狂った果実」(7月)と、石原慎太郎原作の日活映画が公開される 無秩序な行動をとる享楽的な若者を指す「太陽族」が流行語に |

・(5月24日)売春防止法成立 この法律の制定に伴い赤線が廃止された

|

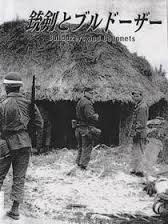

| ・(6月25日)沖縄、「銃剣とブルドーザー」に象徴される米軍の土地収用に対し、「一括払い反対」「適正保障」「損害賠償」「新規接収反対」の「土地を守る4原則貫徹地区住民大会」が行われ激しい抗議行動が、「島ぐるみ闘争」に発展 |

| ・(6月25日)作曲家・箏曲家 宮城道雄(62)、事故死 |

| ・(6月26日)米のジャズ・トランペット奏者 クリフォード・ブラウン(25)、交通事故死 |

| ・(6月28日)ポーランドでボズナニ反ソ暴動 その後、ゴムウカ指導の10月革命 |

| ・(7月17日)56年7月の経済白書で「もはや戦後ではない」と経済復興への道をうたう |

| ・(7月26日)エジプトのナセル大統領 スエズ運河国有化宣言「完成に12万人のエジプト人が死んだ。運河は我々の財産だ」と スエズ動乱(第2次中東戦争)勃発 英仏がイスラエルと共同してエジプトに軍事行動 |

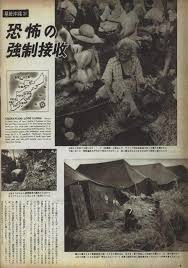

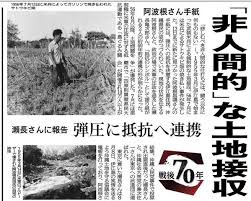

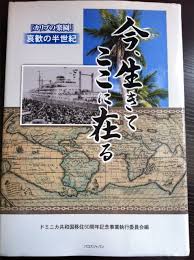

・日本政府と海協連(現・国際協力事業団)「移住すれば開墾済みの土地を無償で譲る」と宣伝し ”カリブ海の楽園" ドミニカ共和国への移民が始まる(~1959年)

外地からの引揚などによって発生した約600万人の失業者問題を解決することを主目的に、戦争で直接戦火を交えなかった中南米諸国への移住を国策として推進

後に「最も悲惨な(国策移民の)失敗例」「事実上の棄民政策」と称される実態(10名を超す自殺者が確認されている)日本政府も1961年になってようやく失敗を認め、ドミニカ移民の集団帰国を実施 |

| ・(2006年6月07日)ドミニカ移民訴訟「募集時の約束と異なる悪条件の土地を与えられ、困窮生活を余儀なくされた」と 東京地裁「当時の政府の対応は違法、賠償請求権は消滅した」と |

| ・(6月08日)仏の画家・彫刻家 マリー・ローランサン(72)、死す |

・(7月29日)100年前(1856年)のこの日、ドイツの作曲家 ロベルト・シューマン(46)、死す

*題材映画「愛の調べ」(クラレンス・ブラウン1947)、「哀愁のトロイメライ クララ・シューマン物語」(ペーター・シャモニ1981) |

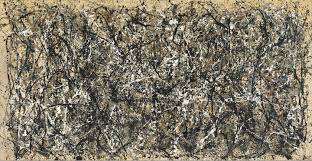

| ・(8月11日)米抽象表現主義(ニューヨーク派)の代表的な画家 ジャクソン・ポロック(44)、死す |

| *題材映画「ポロック 2人だけのアトリエ」(エド・ハリス2000年) |

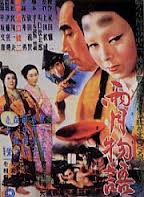

| *監督作品「紙人形 春の蠢き」「狂恋の女師匠」(1926)、「瀧の白糸」(1933)、「夜の女たち」(1949)、「武蔵野夫人」(1951)、「西鶴一代女」(1952)、「雨月物語」「祇園囃子」(1953)、「山椒大夫」「噂の女」「近松物語」(1954)、「楊貴妃」「新・平家物語」(1955)、「赤線地帯」(1956)他 |

・(10月12日)砂川基地闘争 調達庁が警官隊1400人の出動によって測量を強行 反対運動が爆発 翌日には、武装警官隊2000人が実力行使して730人の負傷者、13人検挙

政府、測量を断念し、拡張計画の中止を決定 阿豆味天(あずさみてん)神社で、4500人が集まり勝利集会(15日)(その後、政府は計画中止を撤回)

|

| ・(10月19日)日ソ共同宣言調印、国交回復「ソ連は平和条約締結後、歯舞諸島と色丹島を引き渡す」 と |

| ・(10月23日)「ハンガリー動乱」勃発 ソ連軍が侵攻(11月4日)猛烈な武力鎮圧 数千人の市民が惨殺され、25万人が難民となり国外へ逃亡した(1956年革命) |

| *題材映画「野ばら」(マックス・ノイフェルト1957)、「旅」(アナトール・リトヴァク1958)、「太陽の雫」(イシュトヴァン・サボー2000)、「ウィニングチケット-遥かなるブダペスト-」(イレーシュ・サボー、シャーンドル・カルドシュ2003)、「君の涙ドナウに流れ」(クリスティーナ・ゴダ2006)、「人生に乾杯」(ガーボル・ロホニ2007)、「僕たちは希望という名の列車に乗った」(ラース・クラウメ2018) |

| ・(11月22日)五輪(第16回)メルボルン大会開幕(史上初めての南半球開催))体操女王は、ラリサ・ラチニナ(ソ連) 水球のハンガリー対ソ連は「流血戦」に |

| ・(11月00日)米が、1957年の国際地球観測年を記念し、南極点付近に、アムンゼン・スコット南極観測基地を建設 |

| ・(12月02日)カストロ、「7月26日運動」のメンバー82人と共に、キューバ上陸 |

| ・(12月18日)日本の国連加盟を全会一致で可決 1933年の国際連盟脱退以来23年ぶりに国際社会に復帰 |

| ・1856年、雲南省で「パンゼーの乱」発生 1853年に錫鉱山で働く回族(ムスリム系少数民族)と漢族の労働者の対立が暴動に発展、翌年に清朝が反乱鎮圧に回族の虐殺を行ったことが原因 大理を本拠地とし「平南国」として清朝からの独立を宣言 その後、大英帝国に国家承認と軍事援助を求めるも反乱がミャンマーに及ぶことを恐れた大英帝国に拒否され、指導者の死もあり1872年に清朝のより鎮圧される 反乱の死者は100万人にのぼり、生き残った多くの回族の難民が周辺のビルマ、タイ、ラオスなどに逃れた。これが今日これらの国に存在する中国系回族の元である。 |

| ・「回民蜂起」(西北ムスリム大反乱)1862年、太平天国軍と捻軍が陝西省に入ると、防衛のため「団練」を組織した漢人(漢族官憲は、「洗回」と称して、平穏に過ごしていた回族市民らを虐殺 「洗回」は、東トルキスタン(現在の新疆ウイグル自治区)全域にも伝播)とそれを恐れた回民の対立が深まり、結果、回民が太平天国に呼応して蜂起 最後は甘粛省の粛州(現在の酒泉市)に立てこもり抵抗するも清朝によって鎮圧される 回民軍残党は、東トルキスタンのヤクブ・ベクのもとに逃れ、最後はロシアにまで逃れた 一連の「回民蜂起」により漢人、回民併せて2000万人が犠牲になったといわれる |

| ・「ヤクブ・ベクの反乱」(1862年~1877年)「回民蜂起」(西北ムスリム大反乱)の結果、東トルキスタン(現在の新疆ウイグル自治区)は、西トルキスタンのコーカンド・ハン国から派遣されたヤクブ・ベクによって統一され 1868年にイギリス、1870年にロシア帝国がヤクブ・ベク政権を承認 ヤクブ・ベク政権はイギリスから武器供給を受けたが、清朝による新疆遠征の結果1877年に崩壊、1884年に中国内地と同様の省制が敷かれ、ロシア勢力下のイリ地方を除く形で「新疆省」が設置された |

・第17回ヴェネツィア映画祭金獅子賞 受賞作なし

・第9回カンヌ映画祭パルム・ドール「沈黙の世界」(ジャック=イヴ・クストー、ルイ・マル)

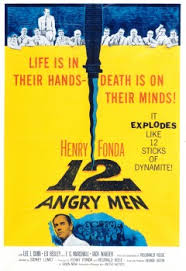

・第7回ベルリン映画祭金熊賞「十二人の怒れる男」(シドニー・ルメット)

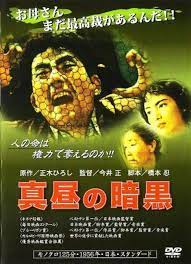

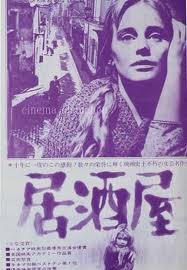

・第30回キネマ旬報ベストワン「真昼の暗黒」(今井正)、「居酒屋」(ルネ・クレマン)

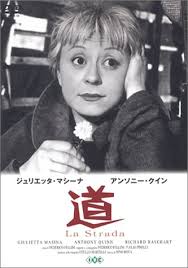

・第29回アカデミー作品賞「八十日間世界一周」(マイケル・アンダーソン)、外国語映画賞「道」(フェデリコ・フェリーニ)

・フアン・ラモン・ヒメネス(スペインの詩人)がノーベル文学賞受賞

・ノーベル平和賞は、1955年、1956年と該当者なし |